熟齡閱讀

社會資源

存千萬後靠定存能安心退休嗎? 答案是:要繼續投資!

黃正勳說,退休後的生活長達20幾年,因此退休後更要繼續理財,延長可使用退休金的時間。放定存擔心被通膨侵蝕,拿去投資又怕損失,因此他建議,最好的方法就是撥出部分金額繼續作投資,如此一來可以領到固定生息收入,用穩定的現金流來支應未來養老生活。

Smart智富

2018/05/24

長期照護

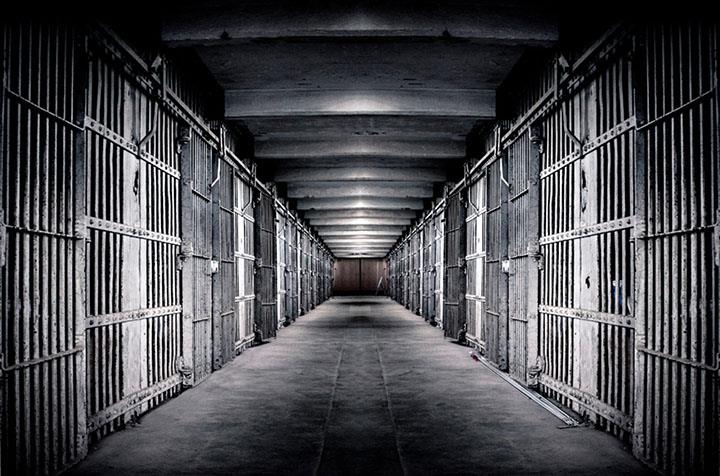

把監獄當成養老院!日本「下流老人」用犯罪安養天年

根據日本政府在2017年發佈的數據顯示,日本60歲以上罪犯佔全國監獄人口數的2成,比10年前多了4倍之多,其中許多老人都是入獄6至7次的累犯。即使他們出獄後,有25%會在兩年內再次入獄。根據統計,監獄光是收容多一個人,包括人事費用、餐費等,就要至少多支出300萬日幣(約台幣80萬左右),讓高齡犯罪問題成為日本政府眼中的燙手山芋。

愛長照編輯團隊

2018/05/22

社會資源

為老後作準備,日本通用設計三重點:指標一致、扶手設計、公共休息區

日本邁入高齡社會的時間比臺灣來得早、老齡人口眾多,而且日本可以說是目前全世界上,通用設計落實得最徹底的國家,是臺灣未來打造通用住宅很好的借鏡。走訪日本的公共建設,不難發現到,大至動線、走道;小至標示、資訊等視覺設計等,都有通用設計的蹤跡。

愛長照編輯團隊

2018/05/11

新聞政策

母親節揪甘心免費肝病篩檢、我的權益在哪裡?新北「福利補助自己查」5/11【新聞彙整】

「新北市政府長期照顧服務手冊」。無論是家有高齡長輩的你,或是享受退休生活的你,這一本手冊,可以滿足你對「長期照顧」的疑問,同時了解了資源在哪裡;肝基會與超商合作的「母親節感恩篩檢」,現場替10位獨居阿嬤篩檢,也開放民眾免費肝炎健檢。

愛長照編輯團隊

2018/05/11

社會資源

高齡整合門診跨科別 用藥減量避免交互作用

「高齡整合門診」是專為照顧高齡長者們所設置,王智瑩說明,該門診是依長者罹病情況、失能程度、家庭或社會資源、恢復潛力與個人喜好等狀況之不同,提供「以老年人為中心」的整合性臨床服務,同時照顧銀髮族生理、心理及社會層面上的需求。

健康傳媒

2018/04/30

社會資源

台灣人要多準備3成退休金!

政府退休基金財務短期內無法改善,加上少子化、高齡化的衝擊,未來政府社會保險年金給付的所得替代率,可能會降到僅約50%。由於退休理想的所得替代率是70%~80%,所以每個人至少要為自己多準備約30%的退休金!

Smart智富

2018/04/28

新聞政策

長照服務員 納職安保護、彰化打造柑仔店「巷弄長照站」、國人退休意識快樂窮忙M型化4/27【新聞彙整】

配合「428世界職業安全衛生日」,勞動部今天啟動職場安全健康周活動,並與長照產業簽署國內第一個非製造業健康伙伴,希望透過改善工作環境及提供服務等方式,協助維護長照服務員身心健康;因應人口老化挑戰,彰化縣政府積極推動長照2.0街頭服務柑仔店的「巷弄長照站」,讓長照服務深入每個有需要的家庭中。

愛長照編輯團隊

2018/04/27

長期照護

日夜不分、吃不下飯 出院銜接長照服務,蔡爺爺恢復笑容

居家護理師第一次前往蔡爺爺家中訪視時,按門鈴後等了將近五分鐘,才見到蔡奶奶拄著柺杖來開門。而且,蔡奶奶本身也有高血壓、糖尿病等多重慢性疾病,甚至曾發生急性腎衰竭,這樣的情況實在令人憂心。

幸福熟齡

2018/04/19

新聞政策

北市敬老卡4月起搭觀光巴士Ubike有優惠、台中青田食堂用美食療癒照顧者4/13【新聞彙整】

臺北市的長輩有福了!北市府宣布,從今年4月起擴大敬老卡優惠範圍,以後持卡也可免費騎乘YouBike,搭觀光巴士還享有票價折抵唷!台中市大甲仁馨樂活園區打造青田食堂,不只供餐還有照護者喘息服務、身心靈療癒、照護技巧等,彷如長照版的「解憂雜貨店」

愛長照編輯團隊

2018/04/13

長期照護

【王竹語專欄】居服員是份好工作?年輕人為何不願加入「照顧行列」?

年輕人最大的優點和資本就是熱情,對未來人生的熱情、對投入職場的熱情。

但是,居服員伴隨工作而來的是長期的、連續的憂鬱、挫折焦慮、身心疲憊、失眠,導致注意力不集中、記憶力減退等負面影響,不僅影響身體健康、日常生活,對於工作的投入意願當然也有限。

王竹語

2018/04/11

新聞政策

清明連假哪看診健保APP告訴你、小綠人變大長輩過馬路更安全、雲林長輩顧小孩有補助4/06【新聞彙整】

5天的清明連假即將到來,健保署提醒,返鄉祭祖、外出踏青若不小心割傷、燙傷,不用急著跑大醫院,可以透過「全民健保行動快易通APP」點選「院所查詢」;新北市交通局為讓高齡者「行」得更安全,將中和中正區雙和醫院前的行人號誌燈加大。

愛長照編輯團隊

2018/04/06

新聞政策

台灣人口高齡化 老人精神健康應納入長照

長照除了維護生理機能外,精神層面更需維持健康,包括運動、學習、人際互動、家人間的愛,都能讓生病的患者感到安心。

健康傳媒

2018/03/30