60歲後的新生活:用臉書做家書,既能關心又能保持「距離美」

60歲後的新生活:用臉書做家書,既能關心又能保持「距離美」

用寫的,大家發表的機會就比較平均,書寫較能掌控說話時的情緒......有時候我們針對某個議題,會有情緒;在說話時,情緒很難完全隱藏,而失控的情緒可能會導致口不擇言,製造出更多問題。如果用寫的話,可以讓自己多看幾遍,覺得不會失言後,再將訊息發出去。

心靈輔導老師 王漪

2016/12/14

瀏覽數 16,777

前兩天,聽到我的朋友在聊天,其中一個媽媽說:「自從小孩上中學以後,雖然孩子天天回家吃飯睡覺,但他還得靠著看孩子的臉書,才比較知道孩子在做什麼。」

另一個朋友帶點羨慕的表情說:「那你家孩子跟妳還不錯,我兒子根本不讓我知道他的帳號,我看不到他的臉書。」

前面那個媽媽回答:「唉,我也很小心啊,我都不敢回應什麼,因為孩子不希望他的同學知道他媽媽有在看。」

朋友間的這些對話讓我不禁莞爾,原來家人之間把臉書當家書的,真的大有人在。

我的意思是說,明明有更直接的方式,例如:面對面交談;或是打電話可以聽到彼此的聲音等等。但還是有人選擇用臉書這種「可以直接也可以間接」的方式,互通聲息。其中想必隱藏著某種門道吧。

▍ 用臉書聯繫親情,不失一種好方法

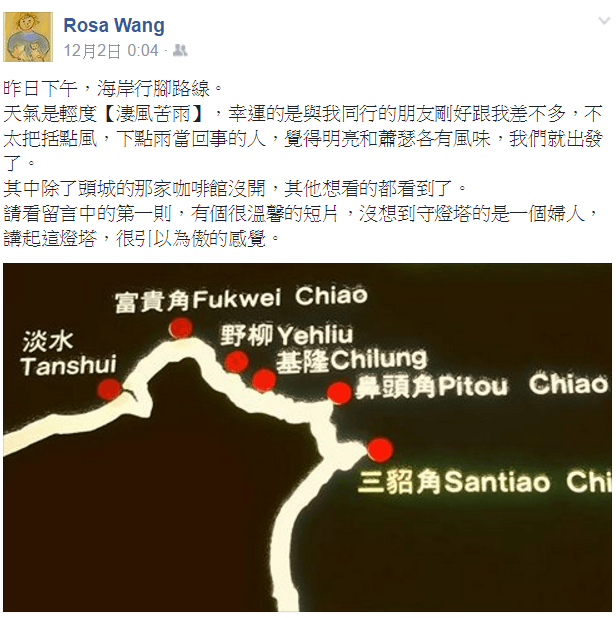

我大約從兩三年前開始,就採用「臉書當做家書」的方式跟家人互動,原因是什麼呢?

雖然父母都在,但他們都已經年老了,父親在六年前中風後罹患失語症,無法再順利交談或打電話;母親身體一切功能還好,可是生活圈狹窄,即使打電話永遠都是那幾句,例如:「你最近都在忙什麼?」或是「我什麼什麼地方不舒服。」

家中總管是我弟弟,他是個:「有話快說,說重點!」那一類型的人,很少跟人閒聊。綜合以上因素,我逐漸養成每天定時上臉書,報告:「我今天做什麼,去那裡,吃什麼,看什麼電影」等等的日常瑣事,我的弟弟妹妹會各自從他們的臉書看到,我弟弟再把有必要傳達的訊息告訴我父母,這樣,大家都知道了。

後來,我跟弟弟妹妹在臉書訊息上組了一個叫做「家人」的群組,必要時可以互相聯繫。我的家人很少對我的PO文回應什麼,但,只要我弟弟每天固定來按讚,我就知道全家大致安好。

記得我18歲高中畢業北上求學,一直到大約1986年結束在歐洲的學業,在這將近20年的時間裡,我跟家人真的是靠著實體的書信聯繫的,每週大約花一個小時寫信,裡面還經常夾著照片,從臺北或是國外寄回臺灣南部的家,當然每週也會期盼著郵差送來家書,那樣的魚雁往返,如今想來,真覺得不可思議,也挺浪漫的。

偶爾打個越洋電話回家,聽到電話裡傳來家人的聲音,真的會很感動,尤其是那個年代,越洋電話不便宜,家人都想利用那短短的時間跟我講上幾句話,彷彿都能看到他們把電話傳來傳去的樣子......時至今日,一切都變得更簡單方便,價錢也比過去便宜。

過去那種等郵差的心境,打越洋電話的珍惜,如今也就難追憶了。

▍ 書寫有文字的溫度,也給予剛好的距離

我的父親是我在文學和寫作方面的啟蒙者,他年輕時一直認為,自己的女兒將來會是個作家,所以,他把我數十年來的家書全部保留下來,不知道是否真有一天,那些家書能派上用場。我從青少年到中年的生活紀錄都在那些家書裡面。

「能面對面說話,或是在電話裡說,那麼,為何不說,而寧願寫呢?」

說穿了,書寫能夠給人比較多的掌控和自由空間吧!掌控什麼呢?掌控時間。

筆談,因為比較費事,那些一打開話匣子就停不住的人,有時佔用別人太多時間;用寫的,他們可能就會節制很多。此外,書寫較能掌控主題,有些人很強勢,若你跟他們對談,永遠是他們在主導談話方向,別人根本插不上嘴。

用寫的,大家發表的機會就比較平均,書寫較能掌控說話時的情緒......有時候我們針對某個議題,會有情緒;在說話時,情緒很難完全隱藏,而失控的情緒可能會導致口不擇言,製造出更多問題。如果用寫的話,可以讓自己多看幾遍,覺得不會失言後,再將訊息發出去。

當我自己在臉書上發文,尤其是比較重要的訊息,或是可能引發爭議的文字,我大概先會看個五遍,發文之後,隔一兩小時,再看一次,覺得不妥,還可以修正或刪除,這比「一言既出,駟馬難追」要安全多了。

前面談到的幾個因素,目的都還是在消極的掌控,防堵一些讓人不悅的耗損;但,更重要的是書寫帶給人的自由。

你可以有個空間表達平常不易表達的東西,因為你說了,對方也不見得有心情聽,不見得有能力懂。

▍ 現實和虛擬世界的巧妙混搭,彼此了解在心照不宣

但,你寫了,抒發自己的感受,對方即使當時沒空或沒心情看,但那份書寫還在,他有機會再拿出來看,拿出來欣賞……或許後來他們還是會了解。

舉個自己的例子,我對傍晚的雲的顏色非常有興趣,但我確定我的家人和大部分的朋友,對於:「今天傍晚的雲有多少種灰色,藍色,紫色,橙色?」不會持續著日復一日的興趣。

但我還是持續地寫,早晚他們還是會知道:「灰色真的有很多種......」

還有,一定會發現「世界上真的有人對分析顏色是樂此不疲的」,那我的目的還是達到了啊。

現在,幾乎10歲以上的人都有臉書,嘗試看看在臉書上開創一個跟親人互動的園地,彼此心照不宣--意思是:我們無需把臉書上體會到的弦外之音,全數搬到現實生活中來哇拉哇啦地講,保持一點對彼此隱私的尊重,把現實和虛擬世界做巧妙的混搭,滿有趣的,也能開創出跟家人更深的了解。

點此看心靈輔導老師-王漪,其他的熟齡見解>>

無論以何種形式,擁有互相溝通的心意最重要:

- 「親情不是理所當然,傷痕再小還是會痛」家人相處,千萬別-以熟相欺

- 父母的看護問題,平時就先商量,不要自私地推給別人-《50歲開始優雅過好日子》

- 寫封信給重要的人吧!死亡將不足為懼-《面對死亡,我看見的幸福與遺憾》

―――

分享

文字

100%

120%

140%