【鍾文音專欄】長在腹腔的嘴巴 ── 從鼻胃管到胃造口之路

【鍾文音專欄】長在腹腔的嘴巴 ── 從鼻胃管到胃造口之路

大千世界如此多樣,為何一定要從嘴巴進食?我跟母親說沒關係,從腹部吃東西,只要妳舒服,只要妳有尊嚴。 病人的存在不是一個失能失語的名詞,他們的存在是無言的力量,是每一家的記憶連結,是彼此相愛的歷程。

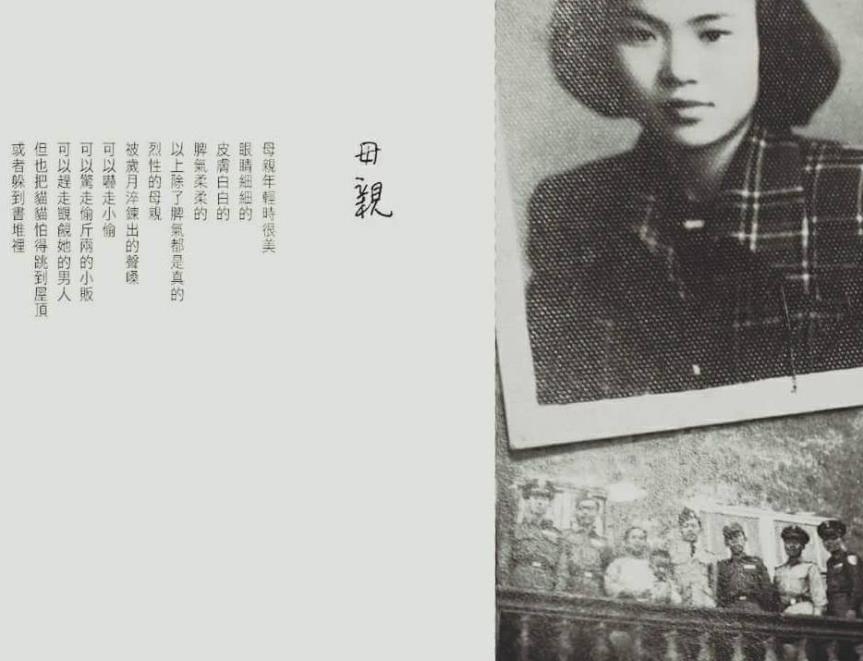

鍾文音

2017/08/04

瀏覽數 32,044

煎熬,再煎熬。

母親的臉才恢復「本來面目」。

母親彷彿從偽象鼻財神變成彌勒佛。

她的整個外觀上,自此像是從偽象鼻財神來到了大肚能容的彌勒佛。她開始吃得有點小肥,食物往肚子裡餵去的容量大些,每回掀開長在腹腔的這只人造嘴巴,感覺就像將錢幣丟進彌勒佛的肚子,祈願母親身心安康。

母親又有點像是長著鰓的魚族,那嘴巴橫看像是魚肚上的眼睛。

我喜歡自己如此想像著母親身體的新器皿。

(圖片來源:鍾文音提供)

大千世界如此多樣,為何一定要從嘴巴進食?我跟母親說沒關係,從腹部吃東西,只要妳舒服,只要妳有尊嚴。

緣於我對醫學的無知,因此才讓母親當了很久的「偽象鼻財神」,一條長長的鼻胃管從鼻腔連結到胃,如一條食物的漫漫長路。吞嚥功能封閉了,連帶語言也喪失,這苦痛的身體,讓我每天面對臥床的母親,心不斷淌血流淚。

鼻胃管是醫療的過程,衷心希望它是過程,而非終點。

但如果它是終點時,怎麼辦?幻滅與希望總是並進的兩條曲線。維生醫療與無效醫療的那把尺,每個家屬與病人面對的臨界點不同。

開始翻閱書籍,發現歐美日改採「胃造口」,當然也有反對這種延命醫療的措施,眾口皆說,人為長照是讓臥床者的另一種折磨。病人折磨,家屬也磨心。

但延命醫療不只是身體的議題,更多是牽涉病人狀況與家屬心理的複雜幽微議題,不是一句口號就可以解決的。

在病人無法預知其往後復原的情況下,確實需要暫時插上鼻胃管。因為生命有其神秘性,也有很多人後來順利拿掉鼻胃管,恢復吞嚥進食功能,也有很多病人真的是一掛數年,讓人看了極度不忍心。

每個家屬都經歷過椎心的痛苦掙扎與不知如何是好的過程,我自己也是。

母親剛中風時,起初我每天暗自哭泣,因為知道母親不想如此無尊嚴地活著......她不想復健。

但心裡往往懷抱著母親可能會好的希望,尤其在她離開加護病房轉移至普通病房之後。隨著時間流逝,幻滅與希望總是並進。

一方面幻滅於母親還是無法吞嚥(一度可以吃稀飯布丁,但難以克服喝水問題,肺炎感染又住院);但一方面又充滿希望,因為每一天擁有母親在身旁的安慰,是如此地強大著我的心,且她一時也還捨不得突然就放下。

許多老人或病人的存在,對於社會是失能的,是無產能的,但病人的背後卻鼓舞了整個家庭,讓家人因為他們,而更有能量、更有產能。

病人的存在不是一個失能失語的名詞,他們的存在是無言的力量,是每一家的記憶連結,是彼此相愛的歷程。

老人的存在和藝術家的存在是一樣重要的,一個示現生命老去的成住壞空,一個展演背對時代,走上一條不同之路的可能。

(圖片來源:鍾文音提供)

▍ 鼻胃管之大用 及其受罪

插上鼻胃管的缺點是很多的,除每天的不舒服外,還要綁上約束帶,失去雙手自由。每個月還得受罪一回,因為要換管線。

另外就是鼻胃管會讓吞嚥難度更高,且分泌口水增多,抽痰更是要命的痛苦。但鼻胃管在過渡期,也讓很多人走過來-最近一個親友,她七十八歲的母親度因重感冒肺炎住進加護病房,強烈抗拒插上鼻胃管,但她鼻胃管掛了僅一周,之後就恢復吞嚥功能而拔除了鼻胃管了。

當時如果順著親友母親的意願,她也是不想活了,誰料到一周後竟至康復了。

比如老人中風要恢復吞嚥比較困難,但朋友的父親則是中年中風,一度掛鼻胃管之後,因復健欲望強大,竟也康復至可吞嚥與說話了。因而鼻胃管是權宜過渡之用,長年累月使用則是一種難言的受罪過程。

因為對於自此無法吞嚥的病人,鼻胃管是每天進行的事,是一種折磨,折磨近乎凌遲。

病人既無外表無自尊與無自由(防拔而常綁約束帶),連同照護者的壓力也很大了。

一條管線沿著鼻子到胃裡,彷彿萬里長城之難以征服。

日夜難行。

▍ 考慮長期的舒服與外觀

除了考慮母親的舒服,也因為母親一直非常重視外觀,掛一條矽膠軟管在鼻子上之後,她每回都不想抬起頭來,當然更不用說和朋友見面了。且插鼻胃管的母親且睡不好,因為喉頭不舒服,也常積痰,曾把鼻胃管咳出來,從嘴巴吐出管線的模樣蠻嚇人的。

但我不太想要將她的手帶上束縛套,她唯一能動的就剩左手了,還綁她綁起來,不能抓癢不能揮舞,簡直是折磨中的折磨。

即使母親臥床,也不能忽視她過往的美感習慣,也不能挑戰她的美感經驗,因此,連我每天都必須打扮得美美的,很多人以為陪伴或看護病人一定會是蓬頭垢面,因為會疲累異常。

但我除了出去當採買工之外,反而平常比以往打扮得更美麗,且把所有母親不喜歡的樣式顏色全都收起來,只想讓母親歡心,讓她看我也覺得舒服,如此,也是一種小小的樂趣。

只是一個如此注重外表與尊嚴的母親,她的晚年竟成了一袋和尚(尿袋)和象鼻財神(鼻子長出一條鼻胃管),光是這兩件事,就有損她的美麗。

因此首先要幫母親去掉尾隨的尿袋。

我開始為母親訓練兩三個小時綁尿管,鬆尿管的訓練。兩個月後母親成功拔除尿袋後,接著我聽聞有鼻胃管替代方案,美國多採用胃造口(廔管),一種經皮內視鏡的胃造廔手術。

在母親插鼻胃管整整十一個月,且確定她無法恢復吞嚥功能,在她的身體狀況尚可時進行手術安排。於是我為她到馬偕腸胃外科掛胃造口手術(手術前詢問馬偕居家護理師黃雅惠小姐,請她推薦很有經驗的黃主任醫師)。

評估胃造口手術前,我幫她掛了三個門診:胸腔、心臟、腸胃科。胃照鏡顯影她的胃功能,心臟科評估她停止服用抗凝血劑後的狀況(有心血管疾病的另一層擔憂,後來母親引發嚴重癲癇,多住院了二十天,之後就固定要看神經外科))。

當時我不知此決定是否正確,尤其母親術後一連幾天極為疼痛,且我做決定時承受家人的提問,以及自己也怕母親手術過程發生意外的壓力......做決定者的壓力是很大的!

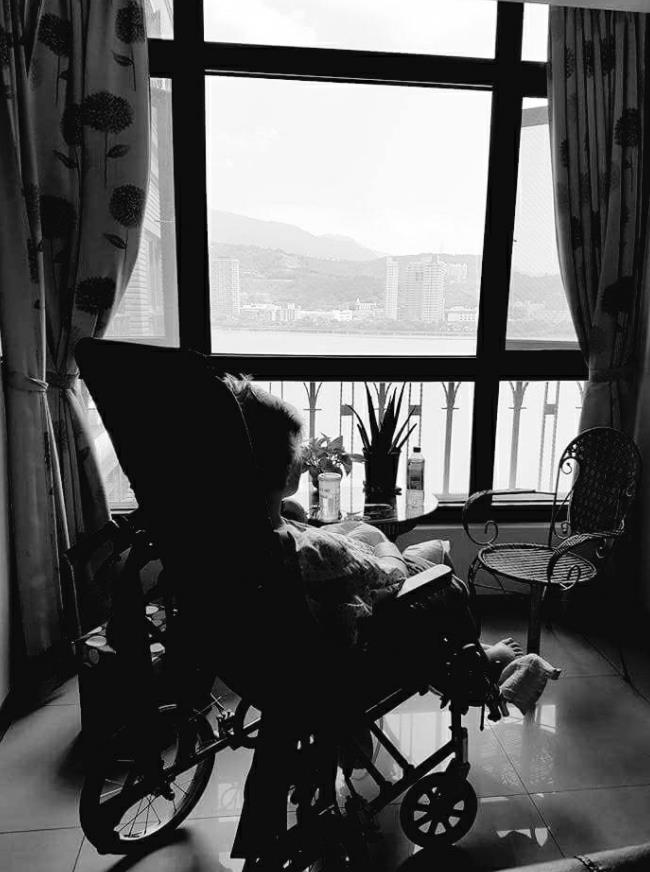

於今,做胃造口手術已然過了八個月了,天氣好時,推她出去散步成了我們的親密時光,她的臉恢復乾淨,願意到外界走動了。夜晚也睡得比以前好,也沒再發生常常出門才到半路就被叫回家的鼻胃管拔除情況了。

現在看來,當初這個決定是對的(但如果當初手術過程發生意外或失敗?我現在又會如何想想呢?也只能交給命運了)。

我所能做的,是讓她放心與舒服,我每天會報告我的狀況讓她不會擔憂,即使出遠門也會視訊,或者事先錄一段唱歌的影片給她,讓看護可以隨時播放給她安慰。雖然她眼睛看不太到,但她耳朵甚好。

(圖片來源:鍾文音提供)

▍ 愛,是陪伴我們走這條路的良藥

不過胃造口也有其缺點,比如胃液膽汁等會從那個小洞流出,因此勤於維持造口的乾燥,一天換至少兩次,並同時定期回診,這些都是非常必要的。

有幾回母親常哭號著不適,後來才得知是因為胃酸分泌太多,醫師便加開抑制胃酸藥之後(這抑制胃酸藥沒有副作用,醫師說有人吃一輩子)。

現在,母親除了撕開貼嬰兒膠布之處時有點痛的刺癢外(得常抹止癢乳膏),就幾乎少有不舒((除了臥床本有的不舒服又另當別論)。

我以為子女與愛人的角色與心情,在面對病人時是大不相同的。子女希望父母恆在,子女不想成為孤兒,因為父母在,就是無言的力量。而在愛人的回憶裡,卻都是往昔戀人的英姿與美好,將難以承受愛人的身體變形。

母親也面臨中風後記憶的退化,因此我就是好好把握著每個有機會和她相處的時光,好在我的寫作很自由。除了上課演講與當評審賺錢外,當我在家寫作時,她就在我的旁邊陪著。其實,她也陪著我,不只我陪著她。

(圖片來源:鍾文音提供)

維生醫療的繼續與否,每個家屬與病人狀況都有所差異,因而面對的臨界點不同,但我以為減低病人身心的痛苦是最大的考慮關鍵點。且也得記得時時回到病人的觀點看事情,比如我詢問母親進行胃造口手術的意願時,她立刻點頭如搗蒜,她無非就是想要快快除去鼻胃管。進行胃造口手術,就是考慮將長痛改為短痛。

這場仗要打多久?沒有人知道。但我們有同理心與慈悲心,愛是陪伴我們走這條的良藥。

面對生命如何安寧的終點,我心裡也有一把尺,我謝謝母親信任我。

—

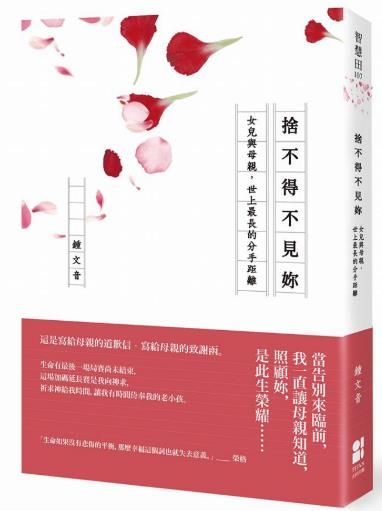

當一個作家變成看護,鍾文音陪伴母親的日子,寫成《捨不得不見妳:女兒與母親,世上最長的分手距離》

▶ 點此追蹤鍾文音臉書

推薦閱讀:

1. 鼻胃管約束了手,也綑綁了病人的尊嚴

2. 《病人自主權利法》不是安樂死,五點帶你快速了解!

專欄作家|鍾文音

點此了解鍾文音>>

__

分享

文字

100%

120%

140%