身旁無人卻有說話聲?不是中邪 恐是失智

身旁無人卻有說話聲?不是中邪 恐是失智

收治患者的台大醫院雲林分院精神醫學部主任黃偉烈指出,思覺失調症多半發生在20歲至30歲間,少數會晚於40歲,到老年才發病的微乎其微。

元氣網

2019/01/31

瀏覽數 22,883

聯合報 記者羅真/即時報導

老爺爺阿雄(化名)畢生務農,身體勇健、能獨立照顧好自己的生活大小事。不過就在他70歲那年,他經常聽見有人跟他說話,男的、女的、認識的、不認識的聲音都有;有時這些聲音會指揮他做特定動作,有時會指揮他出門買東西,漸漸干擾他正常生活與農事工作。

阿雄爺爺的家人原先以為爺爺罹患思覺失調症,但醫師經過一系列評估後告訴他們,阿雄爺爺這是輕度行為障礙(mild behavioral impairment, MBI),很有可能發展成失智症。

經由醫師提醒,阿雄爺爺的家人開始謹慎面對照顧問題,他們協調輪流陪伴爺爺,叮囑他按時吃藥、規律作息、動腦或多作運動等,因此爺爺獲得不錯的照顧。爺爺的認知功能漸漸減退,約莫一年後確診罹患失智症,認知功能與精神症狀都陸續走下坡,不過爺爺的家人因為早已預期可能有這天發生,聽聞確診消息時,就沒想像中的手足無措。

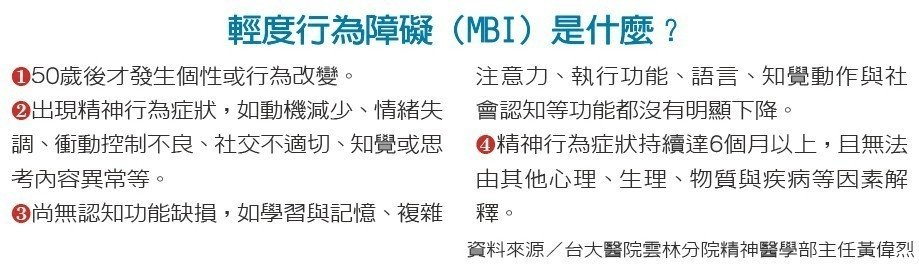

▲輕度行為障礙(MBI)是什麼?(資料來源:台大醫院雲林分院精神醫學部主任黃偉烈)

收治患者的台大醫院雲林分院精神醫學部主任黃偉烈指出,思覺失調症多半發生在20歲至30歲間,少數會晚於40歲,到老年才發病的微乎其微。因此,這般晚年才發生精神行為症狀有可能肇因於神經退化性疾病,舉例來說,幻覺與妄想有可能反映顳葉退化,而動機減少、社交不適切等則有可能反映額葉退化。

阿根廷學者Taragano等人於2003年首先提出輕度行為障礙(MBI)的概念,並指出這可能是退化性失智症的前驅症狀。

這個概念是指50歲以後才發生個性或行為改變,有動機減少、情緒失調、衝動控制不良、社交不適切、知覺或思考內容異常等精神行為症狀,不過同時,這個人卻還沒有認知功能缺損,例如學習與記憶、複雜注意力、執行功能、語言、知覺動作與社會認知等功能都沒有明顯下降;這些症狀持續達6個月以上,且無法由其他心理、生理、物質與疾病等因素來解釋。

黃偉烈說,臨床上除了依據上述症狀判斷是否為輕度行為障礙(MBI),同時會視情況進一步作心理衡鑑,以了解認知功能程度,或者抽血檢驗是否可能是感染、藥物中毒、甲狀腺功能低下、電解質不平衡或缺乏維他命B12與葉酸等因素造成外顯行為改變。

不過,在還沒有確診為失智症之前,就告訴民眾「你將來有可能失智」,會不會徒增民眾心理壓力?黃偉烈認為,雖說符合輕度行為障礙(MBI)症狀的人並非必然走向失智,但是點出這個現象,有助醫師及早與家屬溝通,幫助家庭成員共同意識到要調整健康的生活型態,並及早針對照顧作準備。

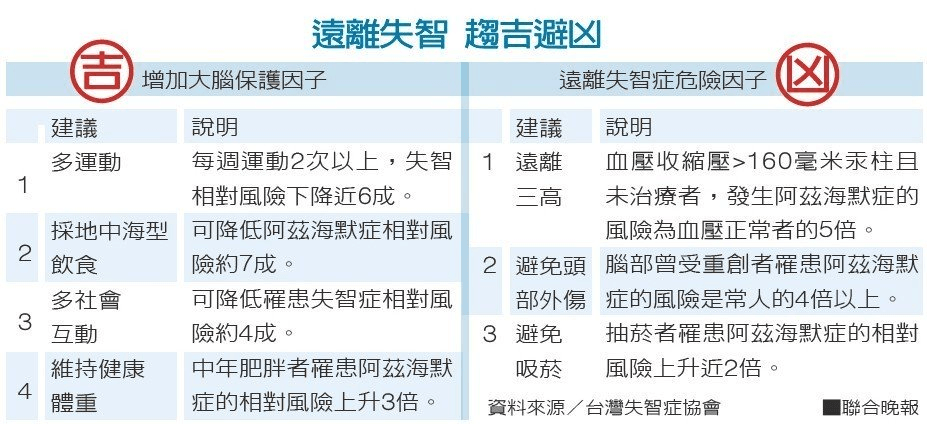

▲遠離失智,趨吉避凶(資料來源:台灣失智症協會)

原文經元氣網同意後轉載,原文請點此

繼續閱讀:

1. 失智症家人突然變得暴力打人?醫師:不要爭辯、轉移注意力

2. 最常被忽略的3大失智症警訊

關於元氣網>>

元氣網和元氣網粉絲團是來自聯合報系的健康資訊平台,深耕保健、疾病、營養、樂活訊息,熟悉民眾關注的議題與語言,也能用同樣的話語和民眾溝通,讓網友讀者都能成為照顧家人的好幫手。

官網:https://health.udn.com/health/index

粉絲團:https://www.facebook.com/healthudn/

元氣網的其他文章:

分享

文字

100%

120%

140%