【解救溝通不良症】長期照護,快要撐不下去了嗎?

【解救溝通不良症】長期照護,快要撐不下去了嗎?

因為生理退化,腦部功能受損,你不能期待這些長者,在遇到問題時,有能力和你做出相同的反應。從外表看起來,有時他們能與人正常說話、交談,都不成問題;有時一個人,一整天望向窗外,不發一語;有時,看起來好像痴痴呆呆的,變得好陌生......

愛長照編輯團隊

2016/05/25

瀏覽數 20,540

撰文/吳曉珊

攝影/林立鶴

一般人遇到問題,可以做出跳脫、逃避、反抗等種種反應。但失智、失能的長者們,卻因為生理功能受限,無法像正常人一樣做出表達。

| 觀察長輩情緒變化

因為生理退化,腦部功能受損,你不能期待這些長者,在遇到問題時,有能力和你做出相同的反應。從外表看起來,有時他們能與人正常說話、交談,都不成問題;有時一個人,一整天望向窗外,不發一語;有時,看起來好像痴痴呆呆的,變得好陌生。

這些外表上的變化,來自腦部的退化,長者自我內心的衝擊,其實不比照護他們的家人小。雖然,他們不記得眼下進行的動作,不記得昨天才來望他的的親屬,但仍保有遠期記憶的能力。有時,甚至會意識到自己記憶的的退化。

發生同樣的情況,一般 60 歲左右的正常長輩,這時可能就會開始恐慌、自怨自艾,不時向人抱怨說起「人老不中用」的喪氣話。但對突然意識到自己記憶衰退的失智長者說,他們做出的反應,可能會讓照護者很難接受,在學名說法上,這叫失智症的異常行為。

| 溝通能把照護變簡單

就像每個人面對問題的態度不同,失智長者對自己愈來愈無法掌握的記憶,可能會出現困惑、掩飾,或是脾氣變得特別暴躁,甚至有誣賴、怪罪他人的情形發生,進而有幻覺、妄想、玩弄自己排泄物、咬破自己衣服等異常行為發生。

這些突如其來的改變,往往把照護者搞得身心俱疲,時間一久,也跟著失去與長者溝通的動機與耐心。

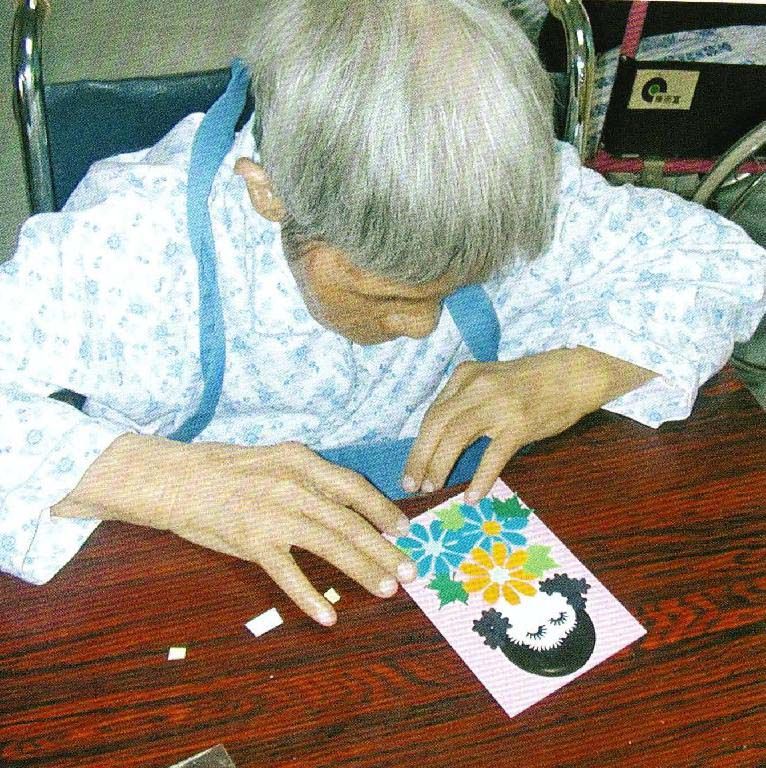

不僅僅只有失智者,一旦長者突然中風、生病倒下,也需要家屬陪他們一起度過這段心理適應期。換句說,有意義的溝通,也是照護的一部分,特別對最需要被理解的長者來說。

如何維持住原本關懷的初心?不讓照顧淪為一種例行公式?甚至把照護由苦轉甜,讓自己的壓力找到出口?和長者聰明有技巧的溝通與互動,還是最有效的解決之道。

應該如何解決,讓我們繼續看下去。

→想解決溝通不良症?三個聰明小技巧溝通可以幫上忙

*本文同步刊登於Care 照護誌第一期

—

.jpg)