老衰死到底是什麼?年老為何會導致死亡

老衰死到底是什麼?年老為何會導致死亡

對老衰死持肯定態度的醫生就像蘆花安養院的石飛醫師一樣,與安養院的入住者和接受居家照護的高齡者們有持續性的接觸,甚至目睹他們離世的醫生們都說,老衰死的案例確實在增加中。為什麼會出現這種意見上的分歧呢?

三采文化Suncolor

2017/05/31

瀏覽數 29,568

醫學根據 小笠原卓哉

十大死因中排名第五名的老衰死,究竟要如何診斷、判定,本書會首度揭開神祕的身體構造。

▍ 「老衰死」的定義

「老衰」這個死因,只有在高齡者並沒有其他可記載的死亡原因時才可使用,也就是所謂的自然死亡。

(圖片來源:pixabay)

《厚生勞動省 死亡診斷書(驗屍報告)之書寫指南》

被問到何謂老衰死時,若是這樣回答,就法規和文件規定來說應該就是正確答案了吧。醫師會遵照厚生勞動省的規範,完成死亡診斷書,國家再根據這些死亡診斷書,做出死因統計。

「這圖表的形狀還真奇怪。」

這是我看到這份統計數據時的第一印象。截至目前為止,我所看過的大部分圖表,例如「肺結核的死亡人數」會因為醫療進步而逐漸減少,呈現「向右遞減」的形狀;不然就是像隨著高齡化而持續增加的「癌症患者數量」一樣「向右遞增」,像這種「U型圖表」幾乎沒有看過。

戰後逐漸減少的老衰死人數,卻在2000年過後開始急速增加,老衰死的人數,為什麼會有這樣的變化呢?在蘆花安養院採訪的西山,在一百多份因老衰而死的入住者病歷中找到死亡前的共通點時,我就在思考老衰死為何會漸漸增加這個問題。

那時,我腦中忽然浮現一個假設:「說不定老衰死的人數增加,是因為老衰死的定義方式,或是醫學的判定方法,隨著時代改變了?」如果真是如此,那麼想要知道老衰死到底是什麼,就必須從醫學角度開始分析,這就是科學部分的採訪原點。

不出所料,不,應該說是大大超乎意料!才剛開始收集資料就狠狠碰壁,因為在開始研究老衰死的各種人體現象前,我完全找不到任何一篇論文或研究提到關於「老衰死到底是什麼」。

平常調查醫學論文時,我經常使用美國國立醫學衛生研究所負責經營的搜尋引擎「PubMed」,可是在輸入鍵字時,我就連第一階段,也就是老衰死的英文到底該怎麼寫都不知道。試著按照字面意思打上「Die of old age」、「Natural Death」,結果搜尋範圍太廣,完全無法找到想要的資料。

關於研究目的也是,找到的全都是「如何停止或延緩老化」,無法立刻找到「年老為何會導致死亡」這種論點。

既然如此,我決定從日本國內研究者的論文中搜尋看看,結果真的找到了幾篇年代相當久遠,但確實著眼於老衰死的論文。

當《「百壽者」的死因》這個標題出現在我眼前時,我忍不住在心裡喊了一聲「喔!終於找到了!」。

這篇論文的研究對象是針對百歲以上的高齡者,進行死後的病理解剖,研究死因之後歸納而成。若是百歲高齡,因老衰而死的病例一定很多吧?在那種情況下,到底是以什麼為基準診斷為老衰死,而體內的狀態又是如何……我一邊想像論文裡會出現的文字,一邊讀了下去。

然而我的期待卻被徹底打碎,「確定可以判定為老衰死的病例,連一個都沒有。」這就是這篇論文的結論。

原因在於即使出現了看似可以被診斷成老衰死的案例,實際解剖後也一定會找到某種病變,所以老衰死目前的定義實在很難有科學方面的根據。沒想到在我知道老衰死究竟為何之前,竟然先得到了老衰死根本不存在的事實,我混亂了。

(圖片來源:pixabay)

「這樣根本無法了解老衰死的機制」,雖然不知所措,但卻讓我卻越來越有興趣。

▍ 認同老衰死的醫師,以及不認同的醫師

「坐在桌子前著急也不是辦法,直接去問問專家吧。」我轉換了心情,決定在搜尋論文的同時,申請採訪各種不同領域的專家。國內有超過二十位專家願意接受我的採訪,並提供協助,不過每個人的見解卻完全不同。

對老衰死抱持否定想法的,大多是和基礎醫學相關的醫師,例如病理學家、在大型的急性病醫院工作的醫生,都有這樣的傾向。某位醫師曾對我說:「因為過去接受的醫學教育讓我當醫生二十五年,從未在死亡診斷書上寫過老衰這個死因,這對醫生來說是一種『逃避』。」

還有位醫生一邊說著「其實啊……」,一邊指出重點。

「醫生的使命,就是『延長患者的壽命』,處理疾病這種『異常』,所以我們會研究這種『異常』為何發生並找出治療方法;另一方面,隨著年齡增長而衰老死亡,這是種『正常』現象。活到一百歲卻沒有任何病痛,反而比較不可思議吧?從這個觀點來看,在醫學界中對於『正常』現象的機制探究,或是對於『年紀大了為什麼會死』這種與醫療目的相違背的研究,本來就比較少,不是嗎?」

聽到這番話,我才終於了解為什麼找不到任何從醫學角度來回答「人為什麼會死」的論文。

另一方面,對老衰死持肯定態度的醫生就像蘆花安養院的石飛醫師一樣,與安養院的入住者和接受居家照護的高齡者們有持續性的接觸,甚至目睹他們離世的醫生們都說,老衰死的案例確實在增加中。為什麼會出現這種意見上的分歧呢?

過去曾在大醫院工作,現在則是以居家醫療為主的醫生這麼說:「在醫院裡,幾乎沒有機會和病患以年為單位進行長時間的接觸,絕大多數都是在身體不舒服時參與診斷,以疾病為『點』為病患診療。甚至有些時候是在快要斷氣時才被緊急送來,這麼一來,不管送過來的患者是九十歲還是一百歲,都很難做出『老衰』的判斷。因為老化這種狀態並不是瞬間發生的,所以醫生不會把自己沒看見的情況納入考量。」

實際上,這位醫生也說他以前在醫院工作時,從來不曾在死亡診斷書上寫過「老衰」這個死因。然而在居家照護期間持續與患者接觸後,讓他的看法出現巨大的轉變。

「每兩個星期去患者家看診一次,長期下來,就能看到過去在醫院裡看不見的『老化』,例如跟以前比起來,如廁的動作好像變慢了,或是食量減少等現象。像這樣以『線』來進行診療後,就能判斷出患者臨終前,不是因為某些特定的疾病,而是因為衰老而死,例如當某個九十五歲的患者死亡時,以前的我可能會把死因寫成『心臟衰竭』。可是一旦有了多年持續看診的經驗,就會知道那不是因為疾病導致心臟停止,而是因為老化。」

聽取過各種意見後,我瞭解到老衰死這件事並沒有明確的定義,而是取決於醫生的主觀判斷。

(圖片來源:pixabay)

即使面對同一位患者,可能有醫生認為是老衰死,而其他醫生會寫上其他病名,在醫生們意見分歧的狀況下,到底該如何判斷老衰死?只要這件事沒有定義,我就無法確定採訪的方向性。

「現在到底該怎麼辦呢……」採訪結束後,我悶悶不樂地回到NHK電視台,剛好西山也結束了在蘆花安養院的外景拍攝工作,回到導播室裡。

「辛苦了。採訪專家的結果如何?有什麼收穫嗎?」

他親切地表示關心,但臉上的表情似乎不太高興,那也是在所難免,光是以第三者身份參與他人的臨終,在精神狀態上就已經很辛苦了,現在還要和採訪對象建立信賴關係,好讓對方答應我們用攝影機拍下整個過程。

因為他是溫柔的好人,所以更能想像到他的精神負擔會有多大,選在這個時間點與他討論雖然對他很抱歉,但我還是開口了。

「有醫生說老衰死並不存在,但也有醫生說並非如此,完全不同的兩種看法,我很擔心到底有沒有辦法用科學角度,去分析這種連定義都不明確的死因。」

「我也遇過同樣的事,之前打電話給醫院院長時,才剛說完採訪目的,對方就大罵說『我們是為了延長患者壽命而努力的醫生,不要問什麼人到底是怎麼死的這種沒禮貌的問題!』。」

就連一直待在石飛醫師身邊,近距離接觸「面對老化、接受老化,只是為了平靜離開」觀點的西山也覺得到底該如何接受這種差異,的確是個難題。不過,就在我們互相吐露不安的同時,一個主意就這樣浮現出來了。

「要是能知道全國醫生對於老衰死的看法,說不定就能找到方向了。」

「雖然會花點時間,不過要不要試試看問卷調查?例如『是否曾在死亡診斷書上寫過老衰』,還有『是在何種情況下?』之類的。」

「根據有效份數和內容,可能會變成非常珍貴的資料也說不定,就先假設這個會放進節目裡,然後來設計問題吧。」

於是我馬上開始進行實施問卷調查的準備工作。

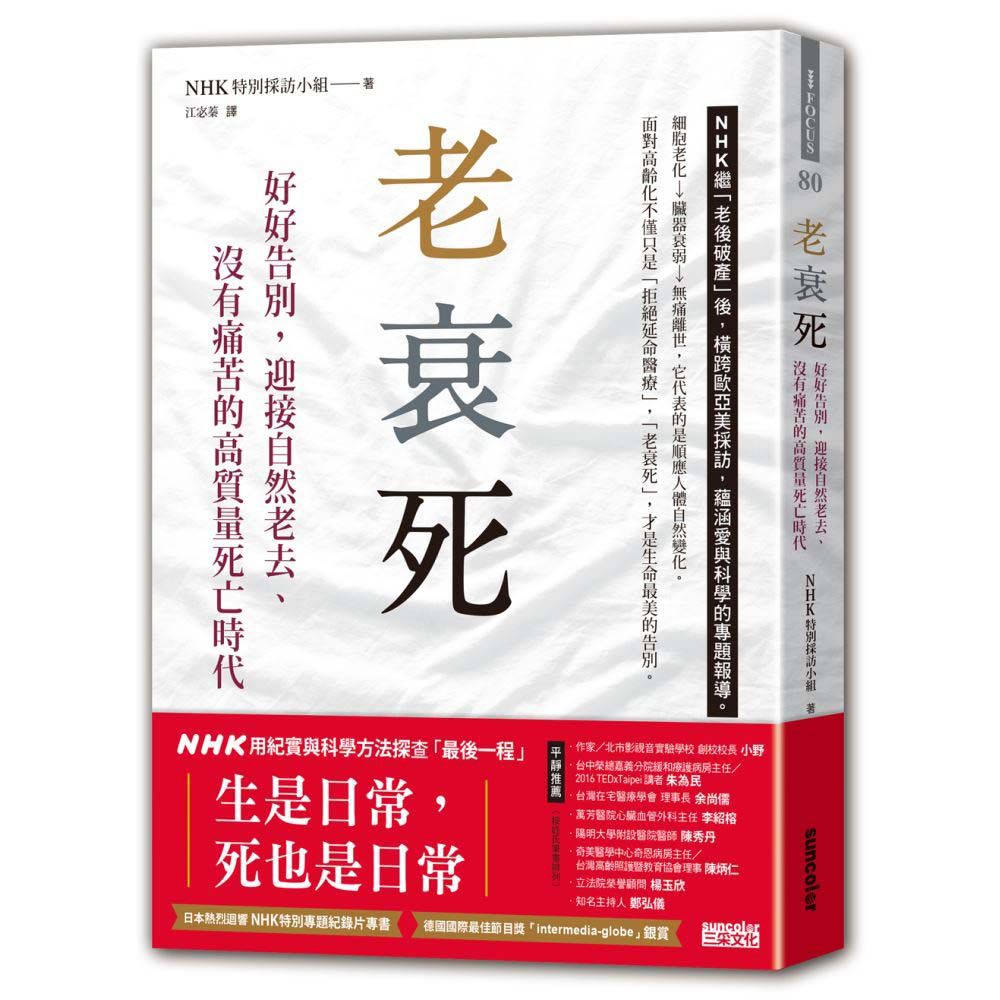

《老衰死》精彩書摘搶先看:

《老衰死》作者/NHK特別採訪小組 譯者/江宓蓁

本文經三采出版社同意後轉載,更多本書的精彩內容,請按此了解更多