早期肺癌治療新方向:輔助治療助力逆轉復發

早期肺癌治療新方向:輔助治療助力逆轉復發

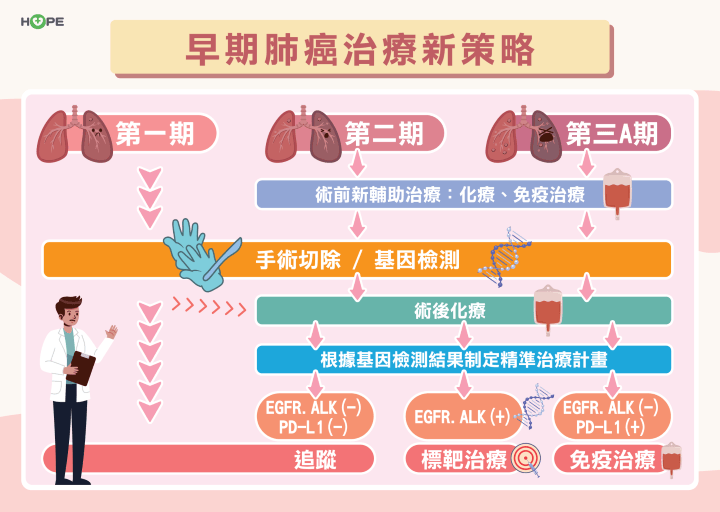

根據研究發現,治療早期肺癌的新策略是在手術前、手術後積極進行輔助治療,可以顯著降低復發率。

癌症希望基金會

2025/03/11

瀏覽數 2,706

諮詢/林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科 柯皓文主任

整理/癌症希望基金會

自2022年政府推行低劑量電腦斷層掃描(LDCT)篩檢計畫以來,越來越多早期肺癌病人得以被及早診斷。肺癌連續42年高居國人十大死因榜首。根據國健署最新數據,民國111年有1萬7,643人罹患肺癌,稱霸癌症發生人數之首!

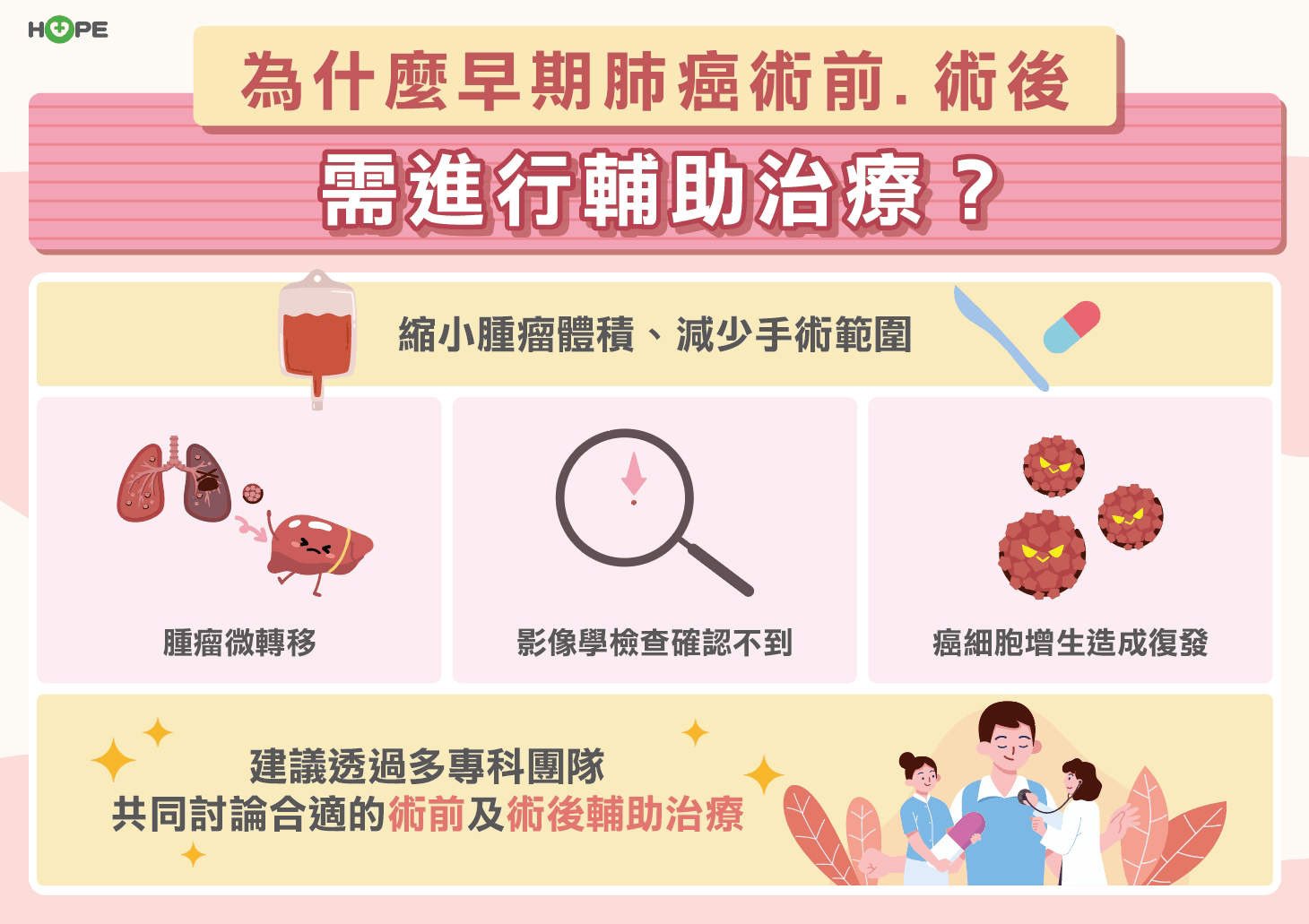

然而,早期肺癌即使接受手術,仍可能因腫瘤微轉移或殘存癌細胞而導致復發。根據研究發現,治療早期肺癌的新策略是在手術前、手術後積極進行輔助治療,可以顯著降低復發率。

▍手術後輔助治療:精準狙擊癌細胞、有效減少復發風險

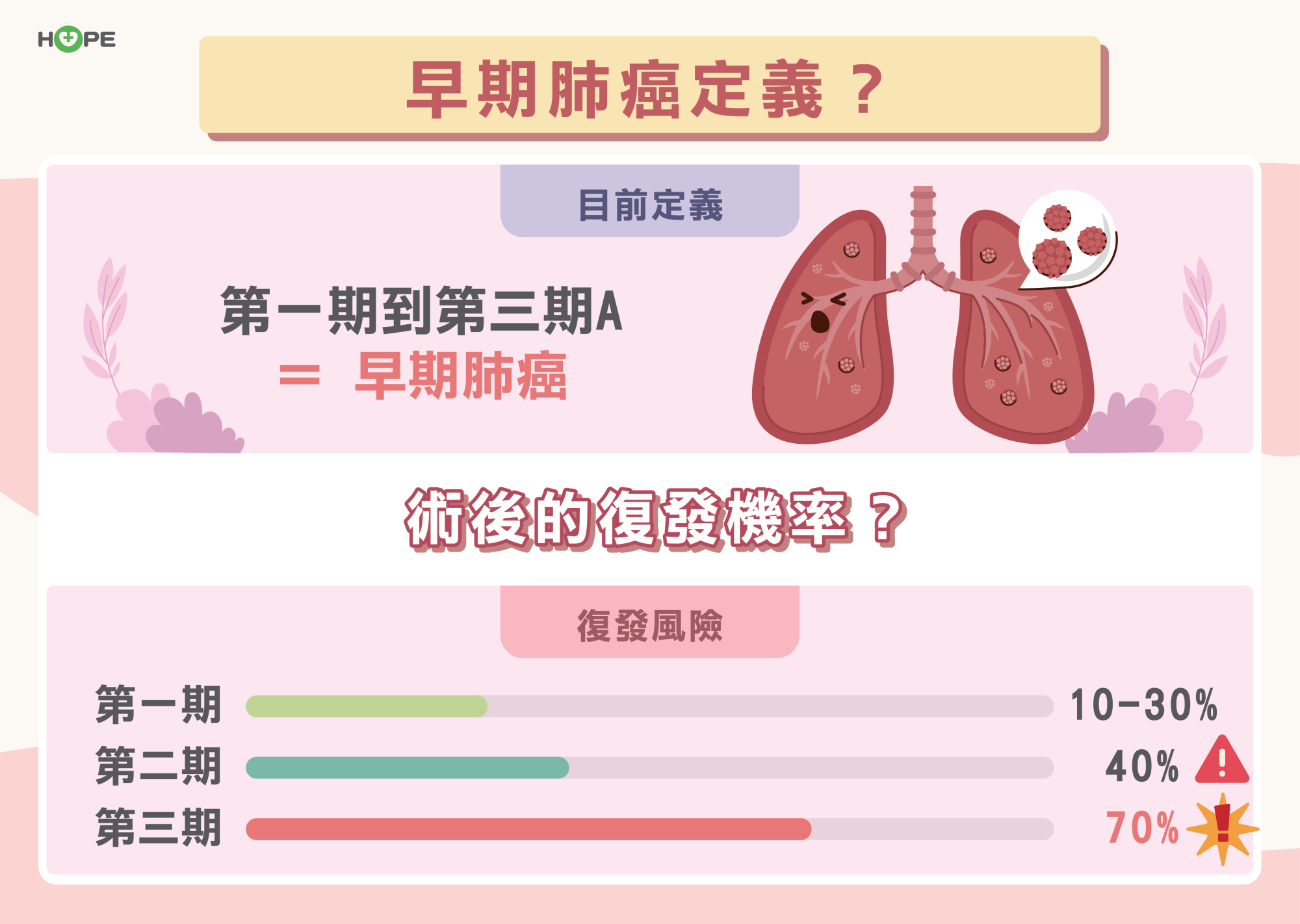

林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主任柯皓文指出,肺癌可分為四期,其中前三期又細分為A、B、C期。從第一期到第三期A的病人多可接受手術治療,被歸為早期肺癌。

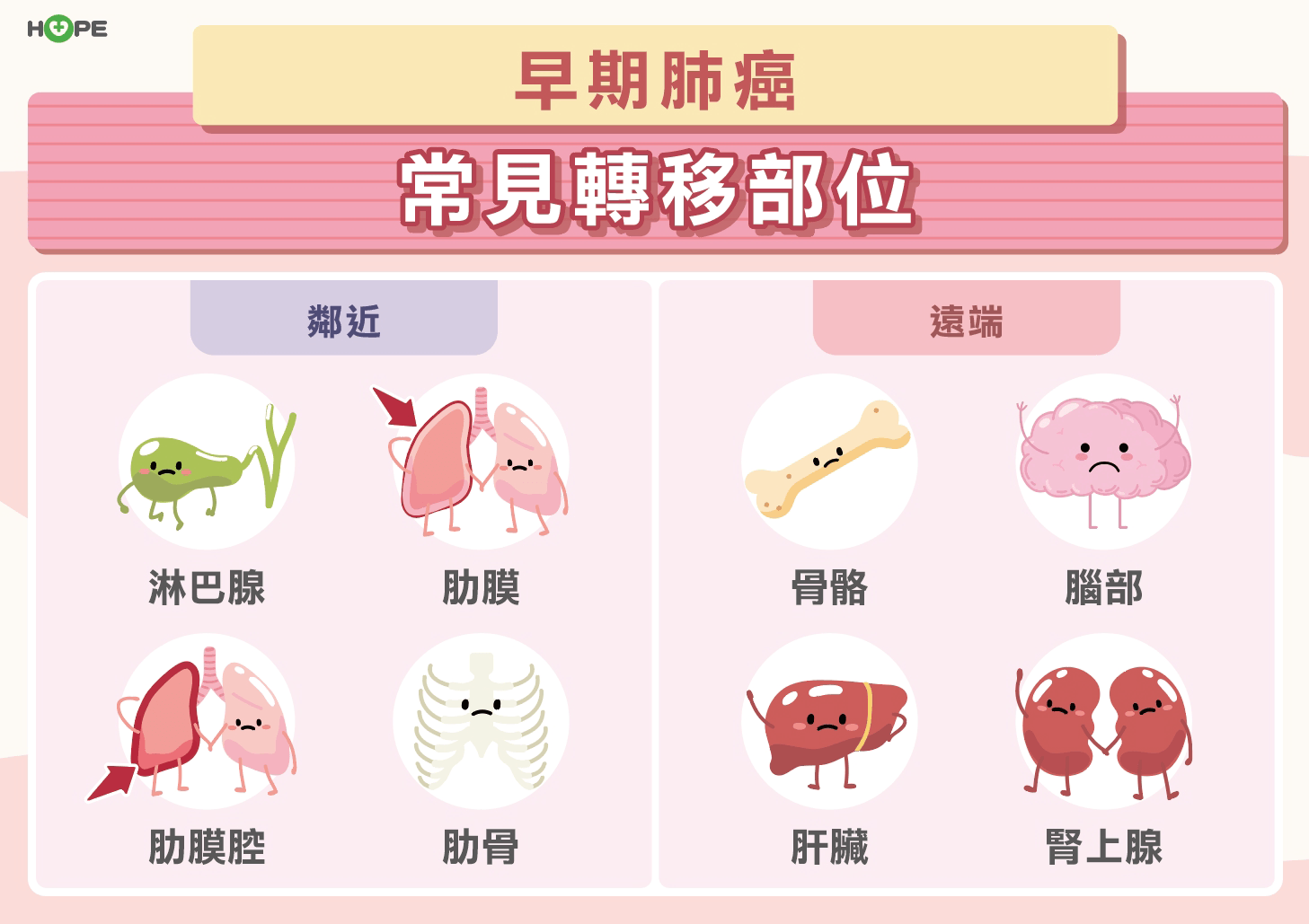

然而,早期肺癌的轉移風險不容忽視,最容易轉移的器官包括淋巴結、對側肺、腦部、肝臟、骨骼、腎上腺及肋膜等。因此,術後如何降低復發風險成為治癒的關鍵。

以第一期A來說,腫瘤小於三公分,手術後通常只需定期追蹤即可。但從第一期B到第三期B的病人,癌細胞可能在手術前已經偷偷擴散出去,或手術後體內仍有殘存癌細胞,這些的「敗兵殘將」可能再次作亂,術後輔助治療可以追殺癌細胞,進一步鞏固治療效果。

過去,標靶藥物和免疫療法是用於晚期肺癌,但現在這些療法被提前應用於早期肺癌的術後輔助治療,可加強治療效果,大幅降低復發率、提升存活率。

▍手術前輔助治療:縮小腫瘤、提升成功率

對於第三期或腫瘤較大、已侵犯淋巴結的肺癌病人,術前輔助治療更是重要。柯皓文解釋,手術前的治療目的是希望縮小腫瘤,甚至將第三期降至第二期,從而提高手術成功率。同時,術前治療的反應還能提供重要資訊,若腫瘤縮小,說明治療有效,術後可延續相同療法;反之,若治療無效,則需調整術後治療策略,換其他的藥物來打擊癌細胞。

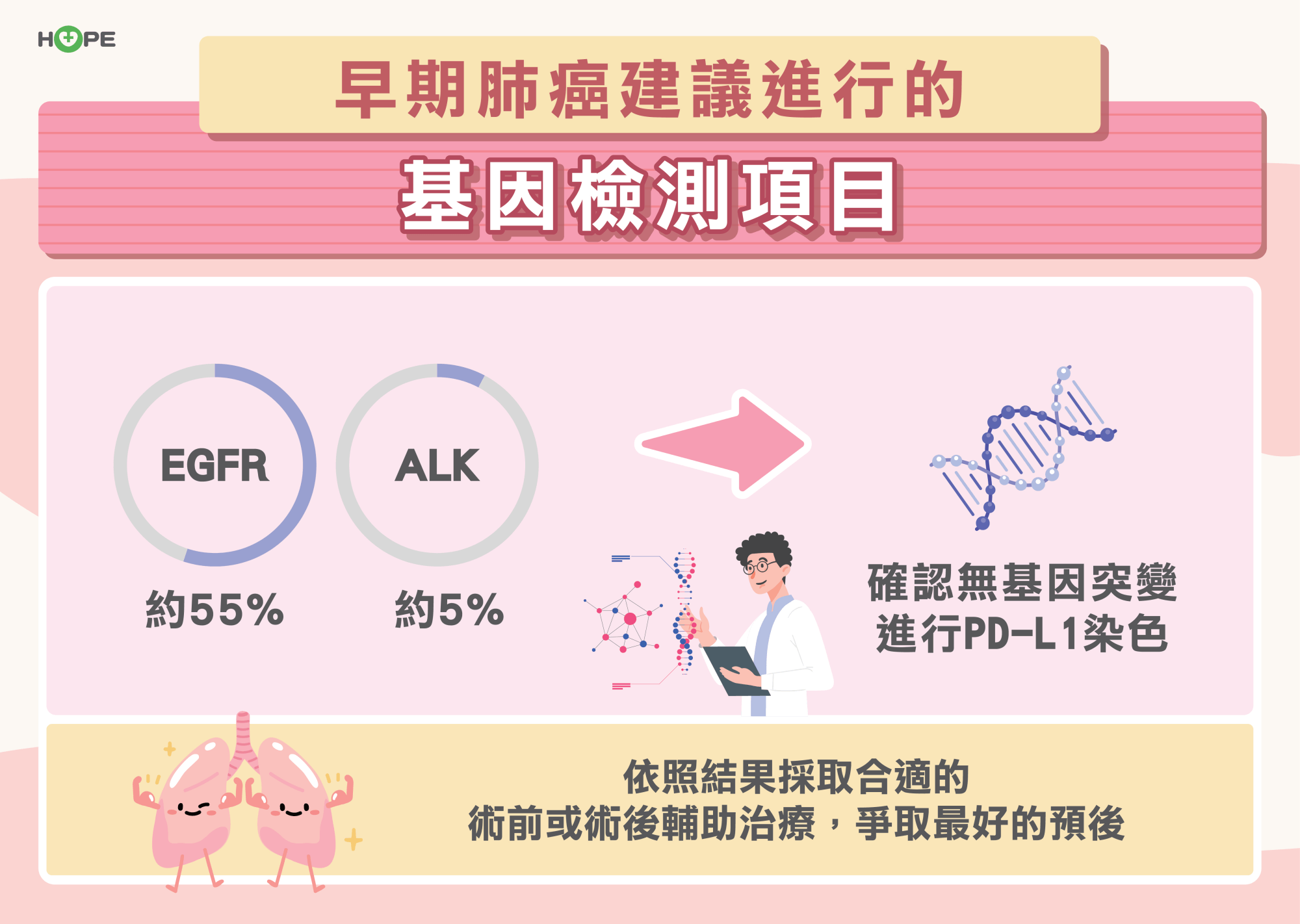

▍基因檢測為早期肺癌病人導航:關鍵時刻助力選擇最佳輔助藥物

根據研究顯示,約55%的早期肺癌病人帶有EGFR基因突變,約5%具有ALK基因突變。這些病人在手術後接受抗EGFR或抗ALK的標靶藥物輔助治療,可以大幅降低復發風險。

柯皓文建議,針對約40%無EGFR與ALK基因變異的早期肺癌病人,可進行PD-L1染色以評估是否適合在手術前、後使用免疫療法來縮小腫瘤或降低復發。此外,在經濟條件允許下可考慮做次世代基因檢測(NGS),以了解是否還有其他的基因突變,因為在臺灣約三分之二的肺癌病人帶有基因突變,復發機會較高,提前得知有助於掌握病情變化。

▍輔助治療影響命運:決定病友未來分水嶺

柯皓文回憶,在新冠疫情前曾遇到兩位早期肺癌病人,命運卻截然不同。一名男性為第一期A,因不符合臨床試驗條件,術後未接受輔助治療。一年後不幸復發,雖然後續接受晚期肺癌的標靶藥物治療,但仍反覆復發,最終不敵病魔離世。

另一名第三期B病人,在與醫療團隊共同討論下決定手術前先接受化療+免疫藥物輔助治療、以縮小腫瘤,經過三個療程的治療,確認腫瘤縮小後再進行手術將腫瘤切除,並持續追加術後輔助治療,至今已三年無復發,情況良好。

▍精準醫療時代來臨:決勝肺癌戰役

隨著醫療進步,肺癌治療已邁進精準醫療時代。柯皓文強調,早期的肺癌病人若能及早接受基因檢測並配合術前或術後的輔助標靶或免疫治療,可以在肺癌的戰役中爭取更多勝算,降低或避免復發,達到痊癒的機會。

原文經癌症希望基金會同意後轉載,原文請點此

繼續閱讀:

1. 罹肺癌別放棄!標靶治療助攻早期、晚期肺癌治療

2. 肺癌惡霸—小細胞肺癌存活率不到2% 積極治療突破瓶頸!