成熟的親子關係?高齡者與子女重新認識自己的契機-《高齡心理諮商實務》

成熟的親子關係?高齡者與子女重新認識自己的契機-《高齡心理諮商實務》

高齡者諮商服務領域經常使用「互惠的」(reciprocal)或「第四期個體化」(fourth individuation)來描述高齡者的心理社會發展階段,高齡者和他的中年子女都必須重新認識他們彼此之間的成熟親子關係。

麗文文化事業機構

2018/09/09

瀏覽數 19,252

文/秦秀蘭

您的心事沒有人了解嗎?

您對退休後的生活安排有困擾嗎?

您了解長輩們在想些什麼嗎?

您對長輩們可使用的資源清楚嗎?

▍前言

隨著平均餘命增加,高齡者和其年長子女之間的問題越來越多樣且複雜,多數屬於世代之間(intergeneration)的議題。

其中最常見的問題包括:

1. 牽涉到中年子女在面對個體心理社會發展需求,持續進行自性或個體化,以及擺脫對父母的依賴關係的議題。

2. 年老父母過度關切中年子女是否結婚、生子等所造成的壓力。

3. 高齡者在老化過程中的自我定位,追求個體化過程中所造成的壓力。

一般而言,隨著年紀漸長,高齡者通常把這種追求個體化的任務和壓力,轉變為對中年子女的過度依賴。其他例如個人價值觀的調整、家庭經濟相關的情緒因素,以及生活情境的改變等,都是高齡者和中年子女之間常見的問題,也是造成高齡者心理障礙的重要因素(Brok, 1992)。

▍高齡者與家人關係的心理特質與需求

一、高齡者生理、心理、靈性的整全諮商需求

對年長的當事人而言,經過多年的家庭或夫妻生活,特別是年長的婦女,很多時候都是歸順先生和家人,在多年順從他人、服務他人的經驗下,不僅完全隱藏自己的個性,甚是不知道「我」是誰?

因此尋求「自性」和「個體化」是高齡者諮商輔導的主要任務和目標。高齡者心理諮商輔導的終極目的在於協助高齡者找到「整合的自我」,包括身體與心智的整合、靈性與心智的整合、身體與靈性的整合。

1. 身體與心智的整合:生理與心理健康相互影響。

2. 靈性與心智的整合:靈性或信仰對心智模式或心理健康的滋養。

3. 身體與靈性的整合:生命最後階段的自我接納與寧靜、臨終關懷。

(圖片來源:pexels)

二、高齡者追求個體化的心理需求

(一)艾瑞克森的心理社會發展理論

一個人終其一生都在尋求「個體化」,透過不斷自我覺察、角色認知、角色扮演,了解自我並進行自我認證。高齡者在退休後、交出經濟掌控權之後,追求「個體化」的歷程始終持續進行著。艾瑞克森因此將 60 歲以後的老年期心理社會發展任務界定為「統整/絕望」;其階段性任務與青少年階段的「自我認同/角色混淆」相似,其目的都在追求「自性」與「個體化」。

艾瑞克森所提出來的八個心理社會發展階段,已由他的遺孀 Joan M. Erikson 所發表的《完整的生命週期》(The life cycle completed),加入 80 歲「極老期」(Old Age)後,成為九個發展階段。Joan M Erikson 將第八階段的危機倒轉,成為第九階段的發展任務。目前艾瑞克森的九個心理社會發展階段的任務如下(李淑珺譯,2007):

1. 嬰兒期(Infancy):信任/不信任。

2. 幼兒期(Early Childhood):活潑自動/羞愧、疑惑。

3. 學前期(Play Age):自動自發/內咎。

4. 學齡期(School Age):勤奮/自卑。

5. 少年期(Adolescence):認同/角色混淆。

6. 成年前期(Young Adult):親密/孤立。

7. 成年期(Adulthood):創建/停滯。

8. 成熟期(Mature Age):融合圓滿/絕望、厭煩。

9. 極老期(Old Age)。

Gene D Cohen 是艾瑞克森的學生,他繼艾瑞克森之後提出「發展智商」(Developmental Intelligence)的概念。Cohen 透過 3000 多位年長者的訪談,肯定人類的心理發展是終生持續進行的,他認為「內在推力」(inner push)是推動發展的燃料,會與熟年大腦的變化產生協力作用,使得高齡者持續保持健全的心智和情緒功能,擁有更融洽的人際關係,展現嶄新的智能成長。

Cohen 認為發展智商目的是展現個人獨一無二的潛能,一個人的發展智商很高,表示他很清楚自己的心智發展狀態;發展智商所表達的是個體當下的發展狀況,而不是對未來的推估。

發展智商是一種認知能力、情緒智商、判斷力、社交技巧、生活經驗、自我意識,以及這些能力融合至成熟的境界。發展智商也可以稱為「智慧」,這種高階思考包括三種思考方式:

1. 相對性思考:或稱為辦證思考,包括分析相異或相反的觀點。

2. 二元思考:個體能夠在對立或不相容的觀點中發現解決方案。

3. 系統性思考:個體能用更寬廣的視野考慮整個系統的相關知識或情境。

高齡者越了解自己、自我的動機以及可能面對的挑戰,越能自行啟動大腦和心智,讓思考和決策能力從旁協助我們的「內在推力」。相較於傳統發展心理學家重視各階段「危機解決」的重要性,Cohen 認為高齡者的發展不應該受限於發展的階段。Cohen 認為,隨著個人內在的推力和生命事件的交互作用,各發展階段可能會相互消長,彼此重疊。

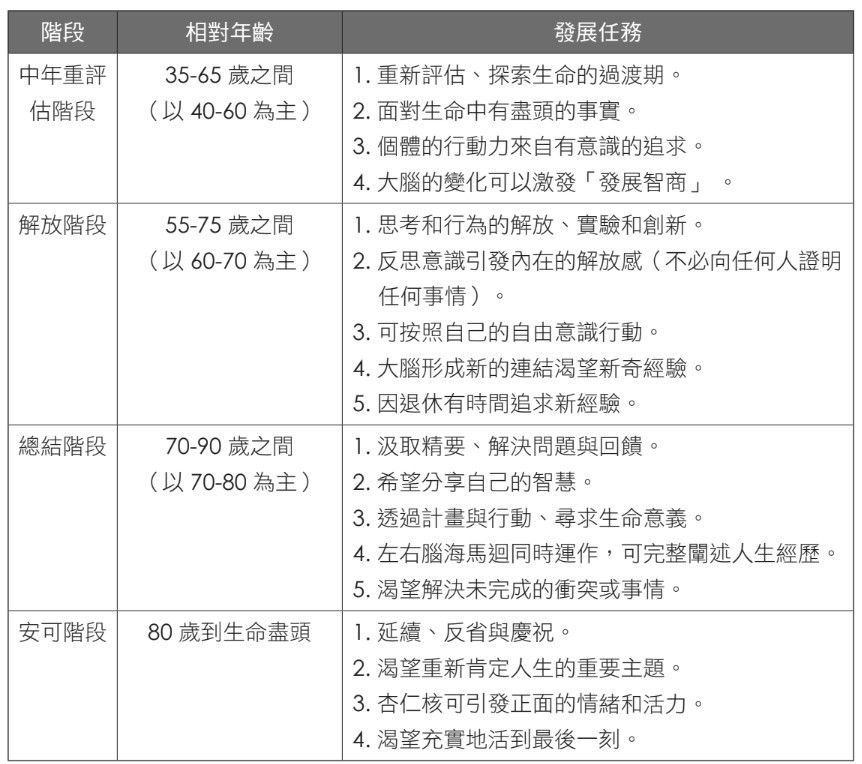

Cohen 將艾瑞克森的「成熟期」完整細分為四個成長發展時期,讓我們對高齡者的心理社會發展有更深入的了解,如表 17-1。

▲表 17-1 艾瑞克森的成熟期所包括的四個成長發展時期(李淑君譯)

(二)高齡者心理社會發展與個體化

高齡者諮商服務領域經常使用「互惠的」(reciprocal)或「第四期個體化」(fourth individuation)來描述高齡者的心理社會發展階段,高齡者和他的中年子女都必須重新認識他們彼此之間的成熟親子關係。此時,必須強調彼此對親子關係的高度參與,相關的心理治療也必須強調彼此形成一種互動態度和適當的情感界線。

「互惠的」或「第四期個體化」是建立在每一個個體早期「個體化」經驗的基礎上,這種「分離—個體化」(separation-individuation)的任務在個體生命最初幾年就已經形成(Mahler, Pine &Bergmann, 1975),可稱為第一次的個體化階段。

第二次個體化則是艾瑞克森(1950)所說的青少年時期的任務—「自我認同/角色混淆」。第三次的個體化階段是中年時期的發展任務,中年時期的個體化任務是一種內在心靈結構的改變,這些心靈的改變通常都和年老父母的逐漸衰老、逐漸接近生命終點有關(Oldham, 1989)。

「第四期個體化」則是個體對親子關係的最後成型階段,主要是從以情感為基礎的「父母—孩子」(parent-child)關係,順利開展為「成人—成人子女」(adult-adult offspring)的關係,甚至是「高齡父母—高齡子女」的關係。

(圖片來源:pexels)

Brok(1997)認為,針對這一類的輔導服務,在初始輔導階段,老年人和中年子女的關係輔導也許可以採取團體模式,但是真正深入治療階段則必須是以個體化為基礎的協助、同時採取個別化服務。

「第四期個體化」不同於中年階段的第三期個體化,第四期的個體化是一種協商的過程,除了受到過去生活經歷的影響,成熟的父母和成人孩子彼此間還必須透過相互討論才能取得共識。

年長父母和成年子女都必須完全了解對方此時此刻的現況、能力和感受。在這個過程中,通常家裡最小的孩子會成為溝通協調的轉述者,可以有效協助諮商服務的績效。總而言之,第四期個體化是指高齡者對自己和家人關係的認識,此與目前高齡者身心靈引導者所強調的「關係中的自我」的概念相同。

繼續閱讀:

1. 長者難以說出的傷感,我們用「沙盤」表達-諮商心理師 王嫊淩

2. 長期照顧更需要「同理心」-諮商心理師王嫊淩分享:表達同理心的7個步驟

更多《高齡心理諮商實務》的文章:

《高齡心理諮商實務》作者/秦素蘭

本文經巨流圖書公司同意後轉載,本書更多的精彩內容,請按此了解

麗文文化事業機構最早為1976年成立的高雄復文圖書出版社,逐步擴展有巨流圖書、麗文文化、藍海文化等出版社,長年關注社會脈動、關心文化及教育發展,出版方向以社會、社工、社福、心理諮商、環境、教育、文化…等為主,除了邀請國內學者專家著作,亦與國內各學術單位、機關團體…等合作出版以及翻譯出版國外優良書籍。 巨流圖書除了得到行政院“老字號,金招牌” 圖書事業特別獎外,亦獲優良圖書金鼎獎、台灣嘉新兆福優良著作獎、國立編譯館獎勵人權教育出版品編著獎…等多項獎項肯定。 機構另外在全台21間大學校內設立直營門市,為學校教職員、學生提供各項服務。

分享

文字

100%

120%

140%