【朱國鳳專欄】《微霞與桑榆》讀後感,跟著陳亮恭醫師思索變老的智慧

【朱國鳳專欄】《微霞與桑榆》讀後感,跟著陳亮恭醫師思索變老的智慧

亮恭醫師也在書中指出,很多研究顯示,「老化的過程中,心理上的老化,早於生理上的老化,而且高度影響往後的生活」。他在高齡醫學門診中,接觸大量的病例,也發現到,「臨床上最難改變的,就是心態」。

前資深媒體人 朱國鳳

2019/01/29

瀏覽數 19,194

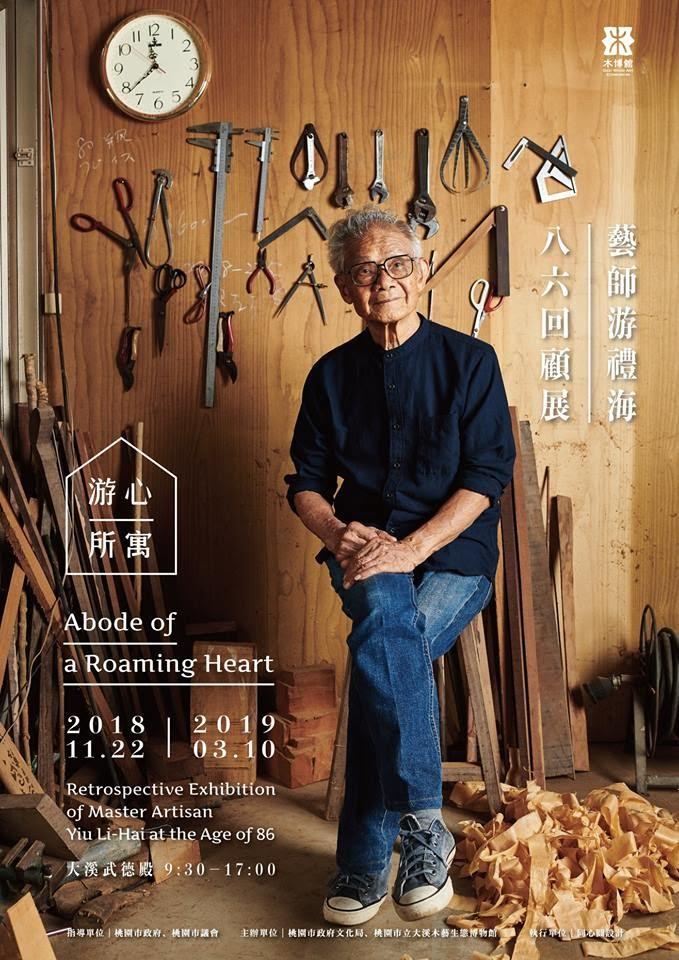

元旦連假,我專程跑到桃園大溪看展覽,是薪傳獎得主:木藝師游禮海的八十六歲回顧展。

他十五歲拜師入行,早期從事傳統家具製作,五十八歲獲得薪傳獎殊榮。從匠人到藝師的奮鬥之路,游禮海刀下刻鑿出來的,不只是傳世的經典作品,還有智者般的人生體悟。

譬如他在紀錄片中說:「地球為何日夜不停轉動?是為了撫育萬物啊」;「見山是山、見山不是山、見山又是山,這就是美的頓悟」。

我相信,只要能夠拿得起刻刀,八十六歲只是游禮海創作之路的逗點,我期待他在九十歲、一百歲時,能舉行更多精彩的回顧展。

(圖片來源:桃園市立大溪木藝生態博物館)

看完展覽,當天我還去探望一位也是八十六歲的長輩,他的兒孫私下跟我形容,這位長輩現在是典型的「三等公民」:等吃、等睡、等天年。

兩位老人,同樣年紀,為何一位是繼續發揮生命價值,一位是坐等時間流逝?想想50萬年前的北京猿人,7成活不過14歲;50萬年後的今天,人類有很大機會可以擁有「百年三萬六千日」,但是我們有更珍惜這難得的綿長歲壽嗎?

▍ 讓孔子也羨慕的三「樂」老人

這些與生命相關的思索,經常浮現我的腦際,因此當我得知陳亮恭醫師出版了一本新書《微霞與桑榆─陳亮恭醫師的世紀思索》時,就迫不及待的購買與拜讀。因為我相信這位高齡醫學界的名醫,對於生命的長度與厚度,一定有更深刻的見解。

亮恭醫師過去的演講或著作,最吸引人的,不只是冷硬的醫學知識,還有更多溫暖、令人省思的人文哲理。他曾在演講中指出,「越是深入研究高齡醫學,越發現到老的問題,已經進入哲學的層次」。

(圖片來源:維基百科)

《微霞與桑榆》一書,更是文史哲「大爆發」,他「請」出了中日兩國不少的古人,試圖「以古觀今、以今證古」。

目前人類正面臨前所未有的「集體長壽」的現象,乍看是一種全新的挑戰,但是歷史上早有無數的古代名人,早已為後人演繹各種精彩的老法,傳述各種面對老後的人生智慧。

譬如亮恭醫師在書中舉春秋時期的一位隱士榮啟期為例,當辛苦奔走六國的孔子,看到這位活到近百歲的高壽老人,在野外散步、彈琴歡唱時,孔子好奇請教老人,為何能夠如此快樂?

我將榮啟期的回答,用白話文翻譯一下,因為他有三樂,就是身而為「人」、身為而「男人」、身為為「老人」。「濃縮」後的答案,就是榮啟期光想到身為「老男人」,就足以讓他曠野高歌、樂在晚年了。

當我細讀亮恭醫師引述《列子》中的這段孔、榮對話時,感覺就像是一位任重道遠的「儒家」,碰上一位知足常樂的「道家」。

亮恭醫師還舉了唐代兩位文學家:白居易與劉禹錫對和的詩作:《詠老贈孟得》、《酬樂天詠老見示》,讓讀者思索:老後與其嘆老、厭老,不如詠老。

這兩位同庚的大詩人,雖然對於自己已經龍鍾的老態,都有相同的感傷,但是劉禹錫甩開自哀自憐的情緒,用「莫道桑榆晚,微霞尚滿天」這兩句,鼓勵白居易、也鼓勵天下老人,不用慨嘆暮年已晚,其實黃昏的彩霞,才能紅映滿天啊。

▍ 變老,不只是靠勇氣、是靠智慧

劉禹錫用正面心態看待老後,但畢竟變老是一連串「失去」的過程,難免讓人消沉、失落。

亮恭醫師也在書中指出,很多研究顯示,「老化的過程中,心理上的老化,早於生理上的老化,而且高度影響往後的生活」。

他在高齡醫學門診中,接觸大量的病例,也發現到,「臨床上最難改變的,就是心態」。

(圖片來源:pixabay)

令人好奇的是,要具備甚麼樣的特質,老後比較不會失能與死亡呢?亮恭醫師的答案是「心理韌性」。在這個章節,他請出明代思想家王陽明(王守仁)現身說法。

世人對於王陽明的認識,大多僅止於課本上讀到的「陽明學說」。其實這個讓儒學思想走出新氣象的學派,是王陽明在遭逢人生困境時,發想頓悟出來的。

進士出身、擔任兵部主事的王陽明,因為得罪專寵的宦官劉瑾,不僅被處以屈辱的四十下廷杖,還被貶到當時最荒僻的貴州。但是他靠著強韌的心理素質,在「勞改」期間,仍然不斷思索人生真諦。

最後讓他體悟出,天理不必外求,天理就是每個人心中的「良知」,並且要身體力行心中的良知,「知行合一」成為陽明學派最重要的主張。

王陽明不只是一位大思想家,他還曾經親率大軍平民變、擒叛王,成為明朝開國以來,第二位因軍功封爵拜侯的文官,因此他也被譽為大軍事家。

(圖片來源:photoAC)

文武雙全的王陽明,罹病臨終之際,雖然天年只得五十八載,換作一般世人,難免不甘、不願,但是王陽明卻是無嘆、無憾。學生問他有何遺言,王陽明坦然回答:「此心光明,亦復何言!」。

王陽明果然不愧對一生倡導的「知行合一」,他展現了面對人生最後一哩路的心理韌性,這讓我想起另一位大文學家:蘇東坡。

蘇東坡的官宦之路比王陽明更坎坷,因為捲入新舊黨爭,一生數度大起大落,不但曾被貶到當時被視為瘴癘之地的嶺南,甚至還被貶到海外離島。

六十四歲時,東坡先生終於獲得平反,在歸途中卻不幸罹患痢疾,病重之時修書給友人寫著,「嶺南萬里不能死,而歸宿田野遂有不起之憂,豈非命也。然生死亦細故爾,無足道者」。

當這位千古風流人物,也將被「大江東去浪淘盡」時,他的態度也是,「生死不過是一樁小事,不值一提」。

在蘇東坡與王陽明身上,我都看到強韌的心理素質。他們一生不斷修煉自己的心理素質、心理韌性,因此能夠坦然面對跌宕的人生旅途,甚至是千古艱難的人生終點。

近來以「勇氣」為名的書籍不斷問市,其中一本是《變老的勇氣》。但我認為,變老不是靠勇氣,是要靠智慧、靠哲學。

醫學可以改善測得出來的生理數值,但是哲學才能改善測不出來的心理素質。

亮恭醫師在《微霞與桑榆》一書中,從哲學出發、再回歸到醫學,帶領讀者神交古人,因為在變老的路上,大家都需要找到可以效法的典範,都需要汲取更多的古人智慧,等到日暮桑榆時,才能滿心歡喜的享受微霞滿天啊。

繼續閱讀:

1. 聽說退休會變笨?破解三迷思,設計自己的第二人生

2. 人生後半場怎麼歡喜過?不要怕「享受」,想到就去做!

專欄作家|朱國鳳

點此了解朱國鳳>>

—

分享

文字

100%

120%

140%