伊佳奇:丹麥未來護理之家─NURSING HOME OF THE FUTURE

伊佳奇:丹麥未來護理之家─NURSING HOME OF THE FUTURE

台灣的團體家屋卻是座落在社區中,因擔心失智症長者遊走迷路或其他精神行為症狀(BPSD),門禁森嚴,長者無法自由與社區互動,僅是形成一小型失智症照護機構。 無論是丹麥的一般護理之家,或是「丹麥未來護理之家」,均是由政府給予老人的退休年金及住宅補助金來支付,對於額外服務才由老人自行負擔,但丹麥個人所得稅高。

伊佳奇

2016/11/16

瀏覽數 47,145

台灣民主政治發展後,在長期照護機構中老人的人權與尊嚴是否有相對隨之提升?台灣高齡化社會下,未來的長期照顧服務法能提供老人何種思維的長照服務?「丹麥未來護理之家」的規劃理念與創新服務,值得我們借鏡。

當台灣民眾聽到護理之家(Nursing home),腦海中先呈現的是一排排病床,躺著插管的病人,接著鼻子好像聞到尿騷味或消毒藥水味道,眼前可能會出現許多穿制服的照顧服務員,由一位阿長(護理師或護理長)所指揮,這些都已是刻板印象。

但如果用這概念去看「丹麥未來護理之家」,第一個反應這哪是護理之家,為什麼插三管(鼻胃管、尿管或氣切等管路)的病患那麼少,卻看到一群健康的老人及部分推著助行器走的老人在那自由活動及進出的環境中。

一樓像是會所的活動中心,有數位學習中心、交誼廳、餐廳等設施,幾個不同群體的長者在那聊天、討論、彈鋼琴與唱歌,完全沒有門禁,更看不到穿制服的護理師。

以台灣的傳統思維一定認為這是俱樂部、老人公寓,但這是這群丹麥老人人生旅程最後一個家 ─「丹麥未來護理之家」。

他們都有自己的房間,包含著客廳、臥房及浴室,將自己喜愛的家具、照片、畫、擺設佈置成一個家,在這每個房間都是通用設計(Universal Design),為無障礙空間。

房間內的天花板上有軌道,需要時,可安裝移位機,浴室內可讓輪椅進出,馬桶旁及淋浴都有扶手,連臉盆是可移動式,老人坐在馬桶上或輪椅上,可讓臉盆轉移到所在的位置方便老人來使用。

當老人從健康的階段住進這,可獨立生活(Independent Living)到未來因老化、退化,生活上需要部分協助(Assisted Living),到完全需要協助生活的硬體設施,在每一個房間都已規劃好。

這裡是他們人生旅程最後一個家,無論身體功能老化,或認知功能退化(失智症),他們都不需要搬遷,更不像台灣有的養生村或老人公寓,當住民因老化或退化(失智或失能),機構會強制請他搬離,從未從人去思考:如此的做為,對老人心理影響有多大?他們如何去適應新的環境與照護者?

為何丹麥做法不同,差別在丹麥是以人為本,充分尊重老人。

丹麥社會福利提供給老人福利不單是給付金錢,而是要創造老人的友善環境,讓他們生活舒適、自主、有尊嚴。

老人照顧機構由以前的公營,逐漸走向公辦民營,甚至民營機構,是以創新(Innovation)來提供服務,落實對人的尊重,設計出的空間及利用老人福祉科技(Gerontechnology)來服務與滿足老人的需要。

包括:視訊、GPS衛星定位裝置、寵物機器人、掃地機器人、可移動馬桶、可移動臉盆、移位機等,甚至還有電腦面板可操控房間內燈光、溫度、點餐、與服務人員溝通等。

是讓科技人性化,來服務人,不是要老人去適應科技。

同時,生活環境結合科技後,使得環境具有支持性、輔療性的空間,即使老年人因老化,還能經由環境支持,能獨立自主生活。

在實證研究下,掃地機器人可節省50%的工作時間,移位機可讓原本須兩人的工作簡化為一人獨立完成,透過老人福祉科技確實可以讓照護者與被照護者彼此獲利,同時也可節省人力與財力,並維持相同甚至能提升照護的服務品質。

▍ 源自完善的社會福利制度

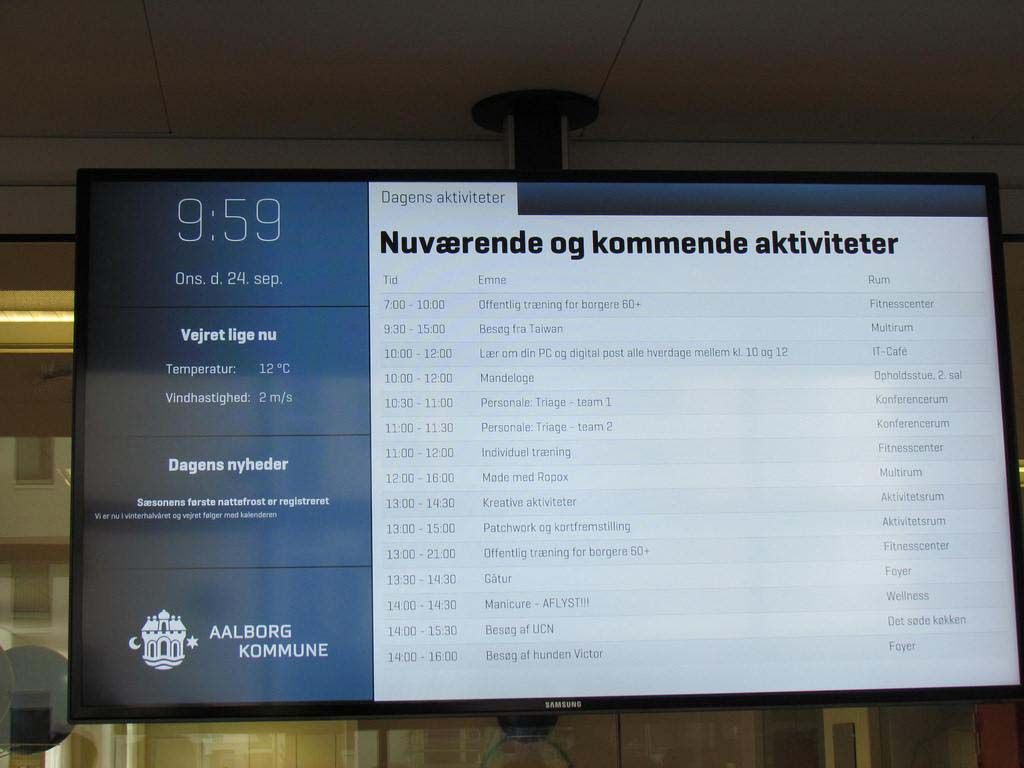

成立於前(2014)年1月,位於丹麥Aalborg市的「丹麥未來護理之家」(Nursing home of the future),要想瞭解「丹麥未來護理之家」為何如此設計,除先需認識丹麥的文化、社會福利制度、老人價值觀,更需要認識「丹麥未來護理之家」的規劃者─哥本哈根生活實驗室(Copenhagen Living Lab),是如何的思維去規劃。

丹麥有全世界最悠久且涵蓋面最廣的社會福利制度,惠及所有國民,國家提供人民生育、教育、老年、殘障、疾病、死亡及失業等各種津貼,提供免於各種恐懼及匱乏之保障,創造出極高的生活品質。

然而龐大的社會福利支出,全來自稅收,一般人民至少須支付其所得的一半(47.1%)作為稅賦,影響許多人的工作意願。強調全民安全、再分配、平等、穩定,社會安全網:收入安全、社會住宅、健康服務、普及性社會服務。

(圖片來源:pixabay)

丹麥總人口不到 600 萬,在 65 歲以上的老年人口佔 15.6%,丹麥在 2007 年,花了 2% 的國內生產總值與健康有關的長期護理,其中 1.8% 是公共資助的。丹麥政府花費在居家和機構長期護理的0.8%,就佔國內生產總值 1.2%。

社會照護服務是地方政府責任,直接服務多數為公部門提供。分權化、去科層化(政府組織扁平化)、高度專業化及地方政府自覺,促使丹麥由「福利國家」(welfare state)轉型為「福利市政」(welfare municipality),地方政府(市政)負責社會服務。

丹麥老人領有國民退休年金及住宅補助金,前者約有 2,500 到 3,000 丹麥克郎,後者約為4,000 丹麥克郎,丹麥與其他北歐國家近年來都強調在宅老化,如果老人需要住護理之家,可向地方政府負責長照機構的單位申請,經評估核准後,依據現有空房的護理之家,及申請書希望前往入住的護理之家來配對。

全丹麥的護理之家收費是政府統一的標準,入住的老人可由政府所發的住宅補助金來支付,三餐等生活費用則由國民退休年金來支付,不足之處可政府來補助。

「丹麥未來護理之家」是由 Aalborg 市政府委託哥本哈根生活實驗室設計規劃的,是一實驗性質高的護理之家,所以要認識「丹麥未來護理之家」,必須先瞭解哥本哈根生活實驗室。

它是丹麥一家提供創新服務的私人公司,以跨領域的專家團隊,經由使用者為中心的思維模式,進行創新研究,並著重在老人福利創新研究,深入瞭解老人生理、社會及心理等需求,經由硬體空間規劃、老人福祉科技的運用、軟體的創新服務設計等,整合出能滿足老人需求的服務產品。

(圖片來源:photo AC)

▍ 同理心與環境療癒概念

同理心(Empathy)是哥本哈根生活實驗室進行使用者為中心的思維模式時一個重要核心價值(Core Value),如果不瞭解使用者的價值觀、生理、社會及心理等需求,很難去找出能滿足這需求的創新服務。

要能去認識使用者的想法與需求,則有賴於運用同理心去瞭解,同理心可透過交流(Exchanges)、預期(Expectations)、遭遇(Encounters)等三個面向去與使用者互動,「丹麥未來護理之家」就是運用此一思維模式來規劃與設計創新服務。

有人認為,丹麥這種以使用者為中心的創新設計模式,是充分發揮「民主化設計」(Democratic Design)的精神,民主的基本精神是要追求、反應與落實民意,這民意正是使用者的意見,創新服務設計就在滿足使用者需求。

所以為滿足老人生活環境與心理需求,「丹麥未來護理之家」是座落在市區的河邊,有令人舒適的風景,讓住在這的老人有渡假的感覺,在建築設計上用心利用活動主題空間,譬如:陽台、數位學習中心、圖書館、健身中心、復健中心、安寧療護空間、餐廳及廚房等,誘導老人去使用,達到參與活動及活躍老化的目的。

為增進與社區互動,餐廳是對社區開放使用,讓老人與社區民眾有互動認識的機會,同時,在大門進出,有感測系統上創新應用,一方面尊重老人的自主性與尊嚴,另一方面,並運用 GPS 定位裝置,對於失智症長者可協助安全維護,經由友善社區及環境的規劃,讓失智症長者的遊走不會迷路或走失。

(圖片來源:pixabay)

在動線設計上,考慮到老人失能最大的成因─跌倒(Falling),防跌的設備,有夜間自動照明燈、有感應器的地毯、扶手、室內恆溫設備、床舖的高度調整、自動控制升降馬桶與可移動洗手台的設計等。

此外,浴室內的地板整合加熱設備,能快速讓使用完潮濕的地板乾燥,以降低或避免跌倒意外發生,能維持老人獨立自主,擁有尊嚴的生活方式。

值得一提的是在環境衛生及感控方面,利用新穎的真空吸付式垃圾壓縮(Waste suction system)及空氣過濾設備,可避免垃圾異味、空氣傳染等問題,以科技維持好的環境衛生及感控,避免疾病傳染。

在「丹麥未來護理之家」團隊中,護理人員、職能及物理治療師等每天早上一定會對每位住民的生活照護計畫進行討論。

將住民生理、身體功能與心理狀況分成三種色紙的名單,綠色名單老人是可生活自理、黃色名單老人是需要部分協助,可能是剛出院,紅色名單者是需要關注與協助生活,讓服務人員能充分掌握老人不同的狀況與需求,提供不同的生活、復健、護理等協助。

環境療癒(Environmental Therapy)是「丹麥未來護理之家」非常重要的設計理念,個人房間可佈置成心中所認為屬於「家」的感覺,參觀長者的房間可發現兩種類型的照片是佈置最多的,一種是他們年輕時的照片,另一種是他們孫子女的照片,有歸屬感與安全感。

此外,在公共空間設計上,以丹麥文化中家的特色來佈置,充滿著各式各樣的花與蠟燭,經由感官刺激,提升生活品質及生活能量。

對於進入臨終療護階段的長者,設計一專屬的區域有兩層樓挑高的環境,四周有三面很好的視野可看外面,空間規劃著十分溫馨與寧靜,即使是坐著輪椅也可到這環境來享受人生最後的舒適,達到環境輔療的效果,讓「離開」不再是那麼悲傷。

.jpg)

(圖片來源:pexels)

如果要問,台灣是否能翻製「丹麥未來護理之家」?或問直接將「丹麥未來護理之家」搬到台灣是否能被接受?

答案應該是現在是否定的,但肯努力改變,「未來」是有機會的。

原因就在文化與法規的不同,文化上,我們的長者習慣別人來服務,對於健康老化、預防老化、獨立自主等與北歐國家的老人有著不同的認知,機構對人的尊重或以使用者為導向的創新服務,也無法與北歐國家相比。

台灣往往是以服務者(管理者)為導向的思維來提供服務,所以住進機構的長者會隨著長者身體狀況,隨時配合機構需求來搬遷,或強制遷離。

如果沒有瞭解制度背後的文化與價值,制度與病症間的關係與意義,學習表面的制度,正如現在台灣所發展照護失智症長者的團體家屋(Group Home),抄襲日本但未能學習團體家屋在設計的核心價值:在家的環境下,尊重失智症長者,生活在社區中,保有原有的能力,可獨立自主與社區互動。

台灣的團體家屋卻是座落在社區中,因擔心失智症長者遊走迷路或其他精神行為症狀(BPSD),門禁森嚴,長者無法自由與社區互動,僅是形成一小型失智症照護機構。

無論是丹麥的一般護理之家,或是「丹麥未來護理之家」,均是由政府給予老人的退休年金及住宅補助金來支付,對於額外服務才由老人自行負擔,但丹麥個人所得稅高。

民間企業是可經營長照機構,但台灣目前限於財團法人或社團法人才能經營,民間企業僅能經營49床以下的護理之家,所以寄望未來的法規,能考慮開放民營大型長照機構,市場自由化後,才有機會看到國外各式各樣的長照機構創新服務出現,政府能考慮提供老人長照年金。

(本文作者為元智大學老人福祉科技研究中心顧問、失智症整合照護專家)

本文同步刊登於《健康遠見》,原文請點此。

(圖片來源:pixabay)

失智症整合照護專家|伊佳奇

點此了解伊佳奇>>

看完這篇文章,你一定也想知道:

分享

文字

100%

120%

140%