【王竹語專欄】從電影《世界上最美麗的離別》,反思:我要如何跟爸媽談死亡?

【王竹語專欄】從電影《世界上最美麗的離別》,反思:我要如何跟爸媽談死亡?

我們與父母之間的關係似乎是這樣:孩提時代與父母最為親密,青少年時期與父母關係緊張對立,剛成年時與父母疏離;出社會嚐盡人情冷暖,開始回饋父母;等自己成為別人父母後,與自己父母關係恢復親密。和父母談死亡,以及一切與死亡後有關的安排,雖然很困難,卻是一定要談的議題。

王竹語

2018/04/11

瀏覽數 20,860

文/王竹語

「世界上最美麗的離別是哪一種?」

「雙方都準備好的那種。」

韓國電影《世界上最美麗的離別》(세상에서 가장 아름다운 이별,2011)改編自作家盧熙京的同名小說,她是為了懷念因癌症逝世的母親而寫。

如果不看出品國家,這樣的情境我們並不陌生:

一個照顧失智症婆婆的媳婦;

一個面臨失業的中年丈夫;

一個介入別人婚姻的女兒;

一個誤以為讓女友懷孕的兒子;

一個愛賭博又一直要錢的弟弟;

女主角是一個媽媽,也是一個妻子;是一個媳婦,也是一個姐姐。在日出日落的日常裡,她盡自己的本分;在無怨無悔的付出下,她沒有一句怨言。但是,大家忘了很重要的一點:她也是別人的女兒。

和朋友聚餐時,朋友紛紛表示心疼:「一定又被失智婆婆纏住了吧?」、「妳也太善良,都伺候15年,也算仁至義盡了。」、「現在養老院跟酒店似的,聽說很舒服。」

而女主角本人怎麼想?許多照顧者,其實不忍看著「被照顧者」受苦,而發生照護悲劇。她也是人,在界線上游走,她沒有跨越,只有真實的心聲:「我也想活著。我一定是遭到報應了,累的時候,我總想著媽媽什麼時候會去世?」

長期勞累、長期憂慮、長期處在壓力之下,女主角得了癌症。耐心有限度,愛心會磨光,女主角終於對家人爆發了:「即便我死了,你們有不會眨一下眼皮吧?」

連爸爸也看不下去,對女兒發飆:「妳是公主嗎?妳媽媽是妳僕人嗎?妳會比妳媽媽更累嗎?妳知道媽媽現在什麼狀況嗎?」

家人對媽媽的愛,習以為常;照顧失智症婆婆,理所當然。

▲《世界上最美的離別》電影劇照

只有「無常」能讓人不再習以為常;當死神來到我們摯愛的人身邊,我們才明瞭沒有一件事是天經地義。

媽媽知道自己將不久於人世,為了把握時間,多和兒子親近,要兒子教她電腦。不知情的兒子滿不在乎的說:「下次吧!」對兒子來說,他太年輕,他不知道,也許沒有下次,也許沒有以後;對媽媽而言,世事太殘忍,這次就是唯一,當下即是永恆。

電影裡,男主角唱著:

「很久以前,我從某個星球來到這個世界時,

聽到一個小小的心聲,讓我傳遞真愛。

只有相愛才能讓百萬朵鮮花盛開。」

「妳媽媽這次要走了,妳要把她想成是一種萬幸。她比別人足足多受了兩倍的苦。」

「我寧願相信,她是提前去了更好的地方。」

「我們大家都是為她好,她應該也是理解這一點的。」

片尾,女主角因癌症過世後,家人的日子繼續:丈夫覺醒了,女兒懂事了,兒子成熟了,弟弟開始有責任感了;這種覺悟,代價太大;這種離別,會痛一輩子。

什麼樣的離別才是最美麗的離別?是風風光光的葬禮?還是痛澈心扉的後悔?是得到自己想要的遺產?還是家人在受最少苦的狀態下離開?

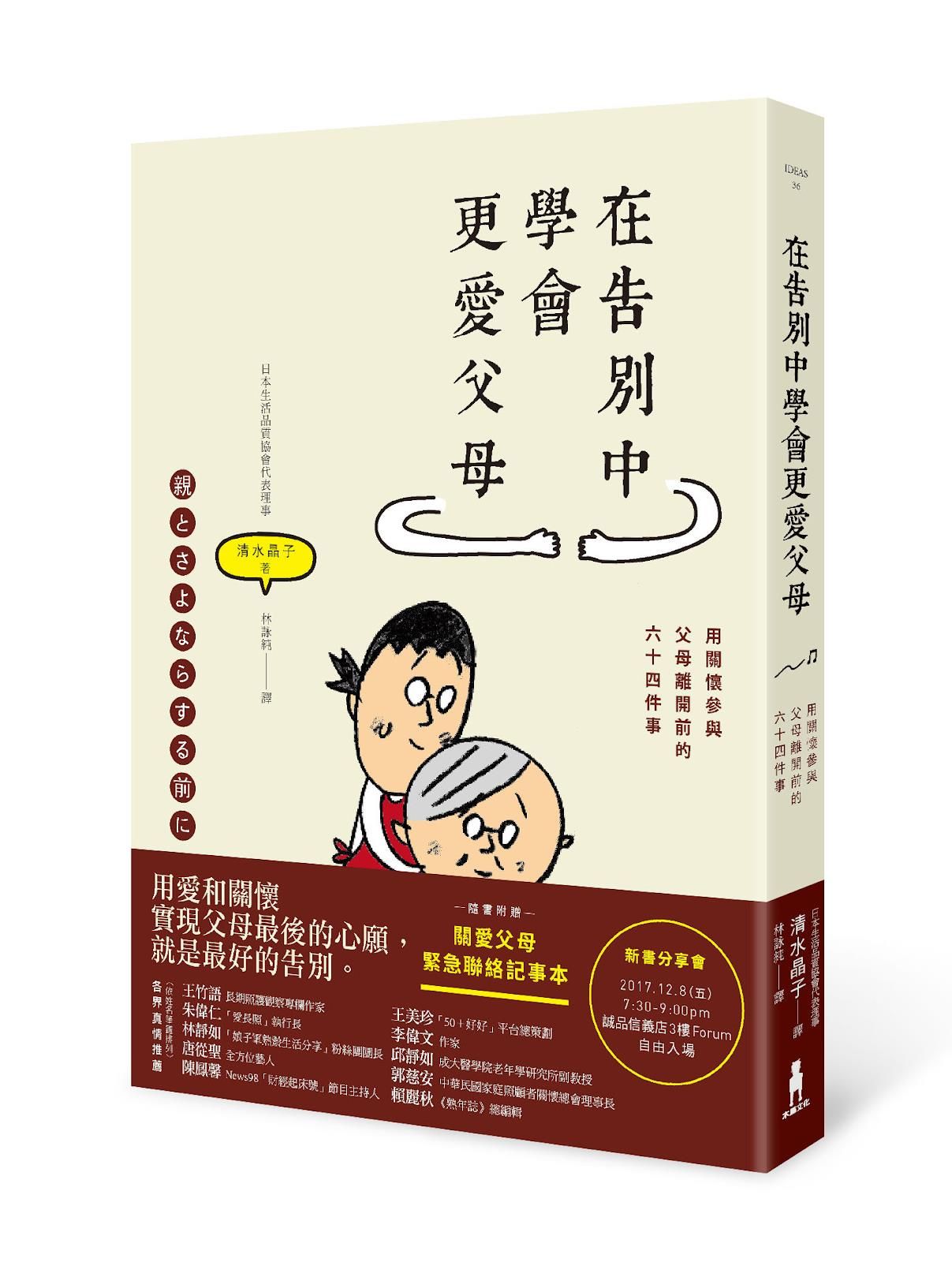

我之前接到木馬文化主編劉偉嘉先生的邀請,參加新書《在告別中學會更愛父母-用關懷參與父母離開前的六十四件事》對談。

主講者是《熟年誌》賴麗秋總編輯。賴總編輯一開始就說,這是一本需要看三次才能慢慢消化的書。不是因為死亡這個話題太沉重,而是我們根本不知道怎麼跟父母開口。

(圖片來源:istock)

本書作者任職於葬儀社,15年來,每年都接受1000件以上關於葬禮與祭拜的諮詢,看過無數次兒女為父母送終的儀式,同時也目睹了許多因父母去世所引起的爭執、悲劇、困擾和無助。

以葬禮而言,子女依照往生者的遺願只辦家祭,卻遭親戚質疑:「為什麼不風光地送父母走完最後一程?」、「為什麼你邀請某親戚,卻遺漏了某某某?」

就醫療與照護來說,最常見的狀況是子女可能要白白承受無端指責:「如果你們有好好照顧爸媽,他們說不定還能再活久一點。」

在最困難關頭,子女可能要做出一生最困難的決定:「是否放棄急救?」往後更可能終身背負「或許是我殺了爸媽」這樣的罪惡感。

就拿最現實的經濟問題來講,父母的帳戶在死亡後立即凍結,無法把錢提領出來,子女只好自己想辦法支付喪葬費。

賴總編舉了接觸過的例子:因為醫藥費和喪葬費太過龐大,子女無法負擔,又不知父親提款卡密碼,只好在父親遺像前不斷擲筊:「是生日嗎?」、「是結婚紀念日?」、「是手機號碼?」、「是身分證末四碼?」還好,最後終於問出來,解決費用問題。

此外,太多家屬為了爭遺產的例子,輕則撕破臉、對簿公堂;重則骨肉相殘,讓已逝者不安。

死亡最大的影響不是死者,是和死者最親近的人,是最愛死者的人。

(圖片來源:istock)

死亡這個議題從來就不容易開口,在保守的東方更是如此。而在傳統的臺灣社會,該怎麼開口?如何切入?怎麼委婉一點?如何讓父母知道,我們是出於好意?我相信,這本書有很多值得參考的建議,也提出了新的思考點。換個角度去想,從不同層面帶入,讀者會發現:死亡議題不再是那麼難以啟齒。

我們與父母之間的關係似乎是這樣:孩提時代與父母最為親密,青少年時期與父母關係緊張對立,剛成年時與父母疏離;出社會嚐盡人情冷暖,開始回饋父母;等自己成為別人父母後,與自己父母關係恢復親密。和父母談死亡,以及一切與死亡後有關的安排,雖然很困難,卻是一定要談的議題。

世上最美的離別,是雙方都準備好的離別。不管我們有多習慣家人的存在,習慣家人的付出,習慣家人的關愛;眼淚和遺憾永遠太多,珍惜與相愛總是不夠,離別隨時會到;機會,並不如你我想像中的多。

【世界上最美的離別:就是我們都準備好說再見】

《在告別中學會更愛父母》也一起分享給大家

- 平時就該和父母討論:是否接受維生醫療?

- 當父母老了,陪父母一起上醫院、替父母與醫師溝通的六個重點

- 住院不想手忙腳亂,請先預備好-「準備住院包」

- 如果不想抱有遺憾,請詢問父母想在何處迎接生命的終點

- 住院不想手忙腳亂,請先預備好-「準備住院包」

- 親子之間未必就能心意相通,拉近親子距離的五個重點

繼續閱讀:

1. 許禮安:如何與老人談死亡?先要「無所不談」

2. 許禮安:老人不願意談論死亡?其實是你的偏見

專欄作家|王竹語

點此了解王竹語>>

—

分享

文字

100%

120%

140%