【王竹語專欄】為什麼生病只能去都市的大醫院?想在偏鄉終老,長照2.0要如何「因地制宜」?

【王竹語專欄】為什麼生病只能去都市的大醫院?想在偏鄉終老,長照2.0要如何「因地制宜」?

長照2.0服務人數,從長照1.0的51萬1千餘人,增至73萬8千餘人,成長44%。卻不是每個人都能享受到長照2.0的服務,比如偏鄉地區,資源及人力不足一直是難以突破的困境。

王竹語

2017/12/31

瀏覽數 27,940

文/王竹語

長照2.0實施滿週年,如果詢問身邊投入長照的朋友:「2.0對你有感還是無感?」恐怕否定的答案會比肯定多。

▍ 人力、醫療資源匱乏,偏鄉長照2.0困境如何解?

原因很簡單,長照2.0 服務人數,從長照1.0的51萬1千餘人,增至73萬8千餘人,成長44%。服務對象增加這麼多,不禁讓人懷疑:「如果這73萬人都來申請長照服務,長照2.0能符合每個人的需求嗎?他們可以百分之百享受到長照2.0的服務嗎?」

以實際狀況來說,答案也是否定的。

比如偏鄉地區,資源及人力不足一直是難以突破的困境。願意到偏鄉工作的長照人員本來就少,即便有人,留任又是另一個難題。所以常有「所提供的服務,不足以供應民眾需求。」的狀況。

偏鄉長照的問題,盤根錯節,可以從人力、資源、法律等五個方向觀察。

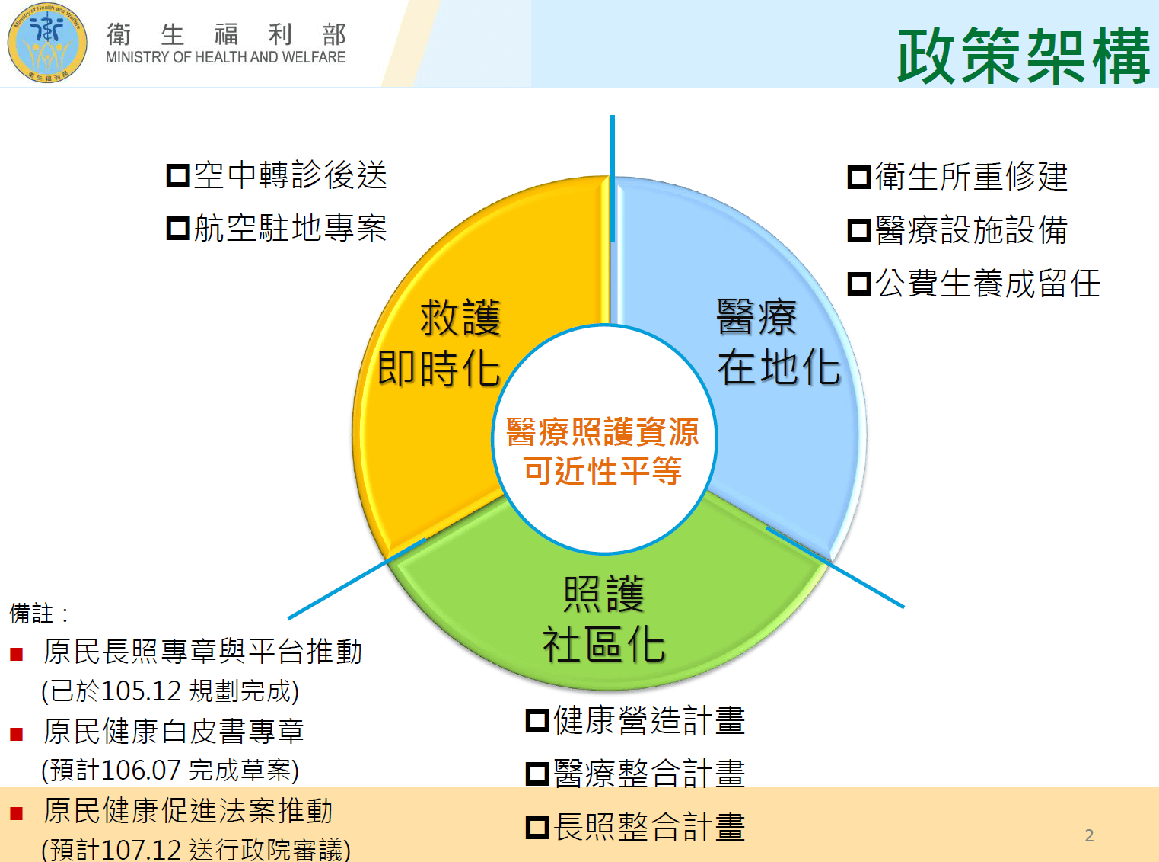

1. 培訓不及、進修管道不透明人力投入意願低

偏鄉長照的最大問題是人力,政府的政策強調「照護社區化」為了訓練在地照管人員,讓長照能夠在地永續發展,衛福部在長照資源不足的偏遠鄉鎮,設置長照資源服務據點。但是,偏鄉的專業醫護人員(例如需求量極大的社工員、護理師和物理治療師)本來就不夠,即便是在地訓練也需要時間,無法立即滿足需求。

(圖片來源:衛服部)

另一個原因在於,長照工作內容複雜性高,如果當地照服員想進修,強化專業度,精進照服的專業技能,往往要面臨進修管道不通暢的問題,導致人員流動率偏高。

政府提升誘因(例如薪水或是福利),吸引外地照服員到偏鄉服務,可能是比較實際的解決辦法。但這裡又有另一個問題要注意:外來照服員對原住民族有語言隔閡的溝通困難,甚至因文化敏感度不足,無心之舉卻被誤認為冒犯、不敬等......

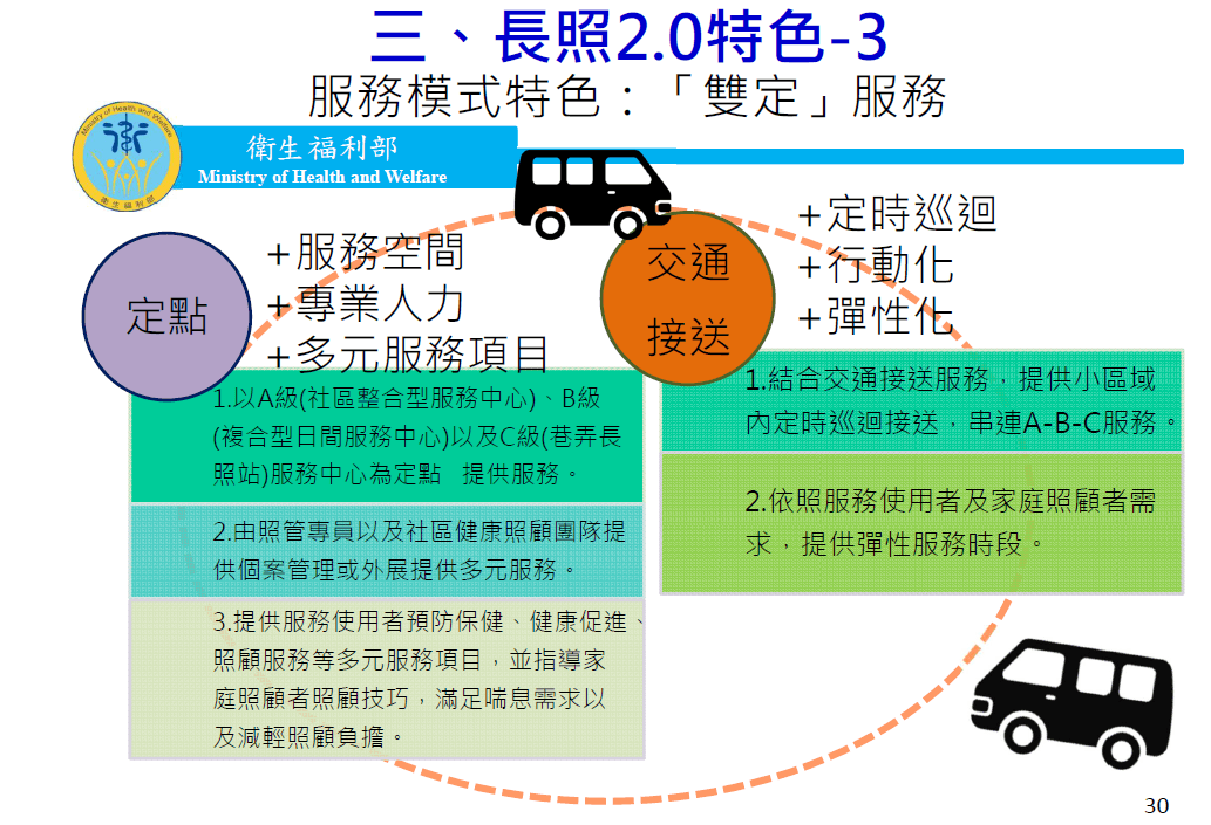

2. 交通不便,苦苦等待降低申請意願

花東地區幅員遼闊,所以主要的照顧模式是以居家服務為大宗。但是,花東的開發程度不像大都市快速,很多地方的交通往來不是班次少,就是要轉乘多次,導致很多照管員到案家需要一個小時的車程,甚至三分之一的工作時間都花在交通上!久而久之會消磨工作心力。

如果在服務據點購置交通車,可以解決往來不便的問題嗎?

可惜目前沒有針對照管員的交通補助。

(圖片來源:pixta)

目前的補助,只針對中度、重度失能者提供每月來回8趟的車資,每趟最高190元的補助金。第一線長照工作者,仍要自行處理交通問題。可是長照工作者的交通問題如果不能解決,影響絕不是單方面的,民眾也會因為服務人員太少,需要等待的時間太久,而降低申請服務的意願。

(圖片來源:衛服部)

3. 人力、交通、資源互為因果的三不足

城鄉醫療資源的差距過大,是大家都知道的老問題。在離島、偏鄉,平均每位醫師得照顧近千人。曾有偏鄉官員無奈開玩笑說:「偏鄉沒有長照問題,因為一失能就會馬上被送離鄉鎮,到都市的專業安養機構。」

偏鄉的醫療機構,僅有當地的衛生所和少數的小型診所,醫療資源不足,無法提供連續性的照護需求。因此,偏鄉的失能老人,必須被迫遠離原有生活環境,到都市接受照顧,根本無法落實「在地老化」(aging in place)。

前面提到的人力不足,交通不便,也造成某些偏遠地區無法設置服務據點,可以說互為因果。就算獲得經費補助,或自力救濟解決醫療資源貧乏的問題,還是很難達成「主動關懷」的功能。只能被動等民眾提出申請,再進行評估或轉介。這麼一來,對於有緊急照顧需求的失智及失能民眾,就無法提供立即的協助。

(圖片來源:pixabay)

4. 人越少醫療據點越少,被忽視的人口結構

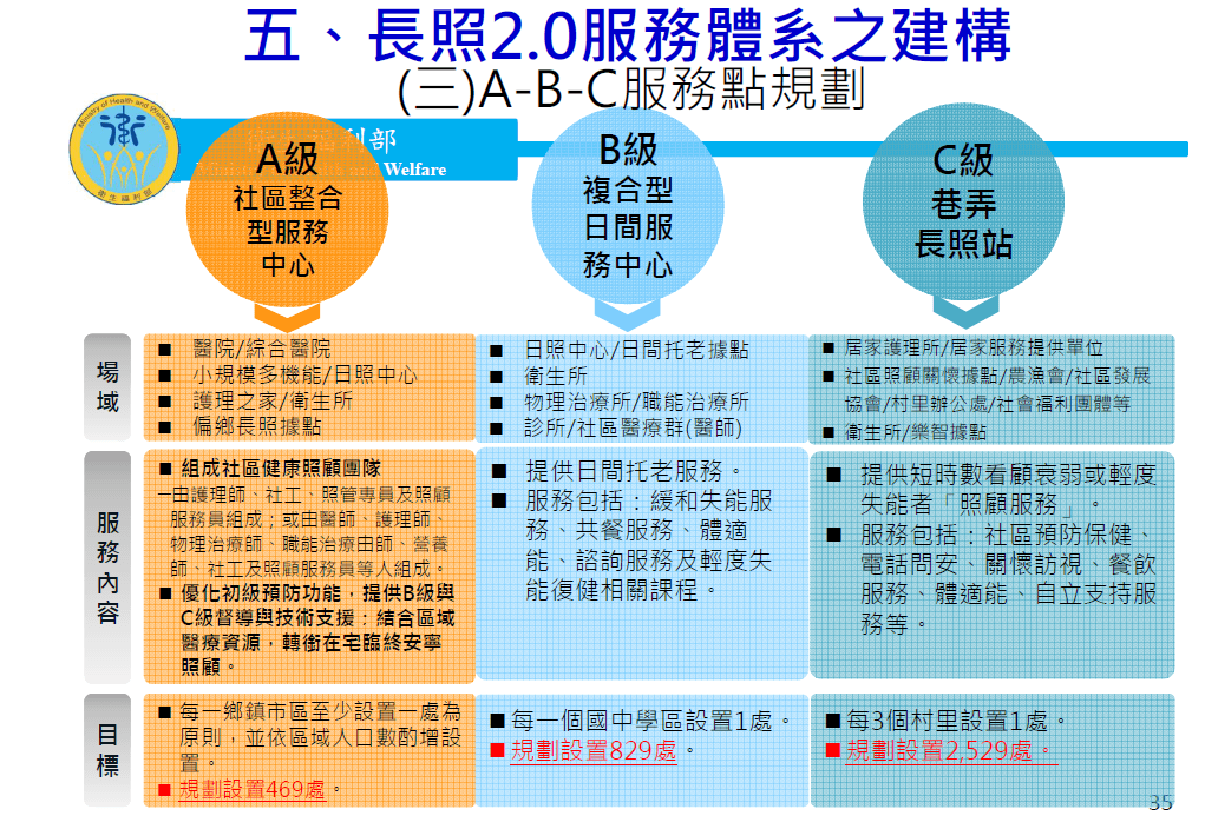

長照2.0服務體系ABC的規劃是:A社區整合型服務中心、B複合型日間服務中心及C巷弄長照站,要讓各地都能享有便利、整合的長照服務。

但是ABC服務體系的建構原則主要依據人口密度,比方說,新北市板橋區人口密集,可以設置5A、11B、42C的據點;但臺東縣長濱鄉人口少,只有1A、1B、1C。

表面看來,人口少的地方據點少似乎合理?問題是,人口少的地區通常就是高齡化嚴重,最需要照顧資源介入的偏鄉。加上大部分的青壯年人口在外地工作,家庭照顧人手本來就匱乏,如果照顧據點稀少,只會讓偏鄉長照更雪上加霜!政府應該要就人口結構,做出更貼近需求的照顧機制。

(圖片來源:衛服部)

5. 缺乏因地制宜的法規,偏鄉物件硬套都市標準

宜蘭縣大同鄉有一個「混齡式」日托中心,原本是荒廢十年的派出所,參考日本富山型照顧模式,結合在地需求,發展出長照新路。

但不是每個偏鄉都可以這麼順利。曾有受過照服訓練的部落青年,單純想找塊空地,提供鄉內老人聚會、唱歌並就近照顧失能長輩,卻被地方社會局拒絕。

「政府不做,我們自己來!」部落仍有很多在地的集體努力;只不過,這些努力常常被國家視為非法。

原來,依據「老人福利機構設立基準」及「老人福利服務提供者資格要件及服務準則」,想設立合法照顧機構,對以下條件都有嚴格規定

● 建築物設計

● 樓地板面積

● 服務人數

● 設施設備等

所以,光找到符合法規的場地就不容易了,更別說在地有心人士,企業和民間團體想投入意願必然也大打折扣。

政府的考量絕對有必要:「老人行動慢,萬一發生火災,逃生不及,所以安全第一。」但是很多偏鄉官員認為:「簡單找塊空地就能一起唱歌跳舞做活動,分享生活,讓老人快樂,為什麼不能?即便火災,部落空曠,疏散容易,為什麼一定要將都市的建築規範,套在偏鄉小型建物上?」

(圖片來源:istock)

偏遠不該等於邊緣!偏鄉居民,稅沒少繳,健保費也沒少付,為什麼無法在自己生活的土地享有同等的醫療服務品質?政府不妨從民眾的角度出發,以老人的立場設想,才能真正符合需求,讓偏鄉長輩,也可以享受在熟悉的土地慢慢變老的權利。

【附記】

寫完這篇專欄,交稿前,看到中央社新聞(2017.12.17):為了解決離島醫療人力缺口,衛福部擬祭鐵腕政策,要求醫學中心認領離島、偏鄉地區,視其需求長期派駐醫師支援並保障薪資,不願配合的醫院恐遭降級,最快2019年上路。

推薦閱讀:

1. 博愛座越來越不夠坐 長照2.0真能照顧我們的老後嗎?

2. 長期照護是拿命來換的工作 政府說沒錢,人民怎麼辦?

專欄作家|王竹語

點此了解王竹語>>

—

分享

文字

100%

120%

140%