【王竹語專欄】不照顧手足會良心不安?注意,還有社會譴責的照顧壓力

【王竹語專欄】不照顧手足會良心不安?注意,還有社會譴責的照顧壓力

兄弟姊妹從水乳交融到水火不容,其實仍會產生內疚感,甚至罪惡感。我想未來大家仍會持續遇到這個大哉問:「我到底要不要幫他?」也許你可以自問:「我是不是很在乎社會道德的眼光?我到底想不想幫他?以及,我的能力可以幫到哪裡?」

王竹語

2018/04/11

瀏覽數 20,595

文/王竹語

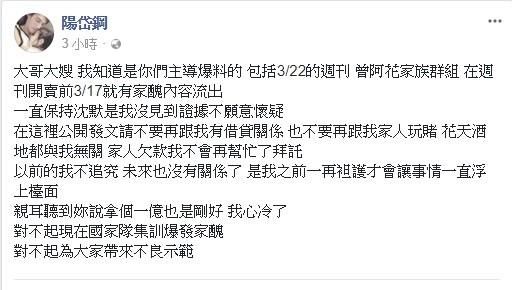

旅日球星陽岱鋼在個人社群網站發文:「大哥大嫂……請不要再跟我有借貸關係……家人欠款我不會再幫忙了。」(2017.11.15)

由於陽岱鋼是運動明星,對青少年偶像崇拜影響甚钜,所以引發非常廣泛、熱烈的議論。

(圖片來源:陽岱鋼官方FB)

手足之間有沒有互相照顧的義務?如果以法律來說,民法規定有。

有人認為要不要照顧手足牽涉到個人狀況,如果我的子女生活費吃緊,我有權選擇較保守的支援。但有人持反對意見,認為「家庭」從古到今就應該被視為一整體,是道德關注的主要對象,應該凌駕於個人權利之上。

筆者認為要審慎考量,在時間上,能不能撥出多餘空閒?家裡是否仍有空間?經濟是否自給無虞?且有餘力可適當支援、體力能力尚可應付?以上個人都有自我決定的自由。

我朋友堅持要照顧暫時失業的弟弟,但其妻非常不諒解,全力反對,認為這樣只會造成弟弟更加依賴成性。

弄到最後,鬧得很僵,我朋友和妻子那邊的親戚關係,變得很緊繃尷尬。

▍ 不願照顧手足嗎?社會的「道德懲罰」

親朋好友,甚至街坊鄰居的看法很有影響力;所以支援手足也許是被迫,迫於他人眼光。

當我的照顧行為,超越了我個人目標和價值,照顧這件事,似乎就擴展了「道德範圍」,如果我的道德觀和周遭的人一致,就被歸類為「有良心」;但如果不一致,就被認為沒良心,甚至被說成「遺棄家人」,諸如此類嚴厲的譴責。

而「有良心」意味著符合社會期待,正面的社會文化價值,與社會關係維持和諧。但是請別忘記:道德的外表形式包括「錯覺」,假裝神聖的虛偽,有些善的行為是「假」的。

不過也有一派的人認為:受益者都已經受到實質幫助,即便善的動機是出於壓力,既然善行已立即見效,又何必管真假?

▍ 女性的壓力承受得更多

輿論露骨的批評,或帶有嚴厲的苛責,常會使當事人發出違心之論。這其中,恐怕又以女性承受更多。

(圖片來源:istock)

我的已婚女性友人因為照顧夫家付出的時間已遠多於娘家,受到娘家那方親戚的責難:「明明自己的親人需要更多的關照(包括金錢支援),為何重心總是放在夫家那邊?」

倫理道德很少有理性思考存在,但別忘了,當事人有權利為自己做任何決定。

「我就是不想幫兄弟姊妹,因為之前就處得不好,本來就不相往來,很少在聯絡了。」可是這種個人決定,不一定能得到他人諒解,尤其當這個決定,不符合現今傳統臺灣社會的輿論時。

偏偏倫理道德本身就帶有一種「絕對命令」的形式與本質,使它具有普遍的權威。你不能輕視、公然反抗,甚至很勇敢的去挑戰這種權威。但往往倫理道德又是如此普遍性地,被用來當作社會個人的行為準則。一旦「違反」這種普遍性,就像公開承認自己是「沒有倫理道德」的人。

▍ 「良知」可能暗示你的決定

於是乎,本來很簡單的「我就是不想借錢給手足,因為我自己妻兒也需要錢」,在涉及到倫理道德原則時,事情馬上變得紛亂。

現今社會,輿論偏向,且真正發揮作用、最有說服力的情形是:某一方默認規則與傳統習俗、價值觀的存在,使多數人必須充分遵守;不論與「我自己妻兒也需要錢」實際的情形,有多大衝突。

(圖片來源:istock)

接下來結果很明顯:當手足的幸福或不幸依我們的行為而定時,我們「不敢」,至少,不太敢完全依自己的意思做決定。

只要稍微按照自己的意願,內心的道德壓力馬上提醒我們:「太看重自己而過分輕視手足,這樣做會把自己變成社會輿論蔑視和憤慨的對象。」

但真正理性的人不會為這種情感所左右。

類似的例子可以舉軍人為例,如果一個軍人認為可能有生命危險而退縮,或在盡軍人之職時會危及生命甚至犧牲生命時,有可能猶豫不前,日後會受到同袍輕視。

另一種影響力量是普世良知。每當我們要採取的行動會影響到他人的幸福時,灌輸在腦中的「普世價值」,會把我們內心真實的考量:「我必須以我的小孩生活費為重,不能再有任何額外支出」的想法壓下去,甚至撲滅殆盡。

普世良知告訴我們:看重自己是不應該的、不正確的、甚至是可恥的――請注意:與不容於社會規則、不符合眾人期待的「外在壓力」不同;良知會不斷在心中「暗示」我們:自己以及與己有關的事,比起手足的燃眉之急是微不足道的,慷慨才是正解,為了手足的利益才是正確。

「我到底要幫到什麼時候?」

就算平日感情好,手足的利益決不會被看得同我們自己的一樣重要,即便我們因為選擇促進自身利益,而使手足無法得到實質上、即時的支援。

不難發現,相較於良心的驅使或道德規範的約束,我們更容易以習慣和經驗做出個人判斷,因為既容易又迅速。

「我究竟要幫到什麼程度?」

與手足切割?姑且不論本文一開始的法律責任問題,另外還有道德義務、人情倫理、輿論壓力,想切割恐怕沒那麼容易。

兄弟姊妹從水乳交融到水火不容,其實仍會產生內疚感,甚至罪惡感。

(圖片來源:istock)

綜觀以上,我想未來大家仍會持續遇到這個大哉問:「我到底要不要幫他?」也許你可以自問:「我是不是很在乎社會道德的眼光?我到底想不想幫他?以及,我的能力可以幫到哪裡?」

社會的外在壓力和內在壓力,經常會影響我們的判斷,你需要的是冷靜下來,聆聽自己的需求和尊重自己的決定。

繼續閱讀:

1. 兄弟姊妹感情要好「家庭照顧協調會議」越早開越好

2. 手足為什麼會成為風險?背景因素是「身份差距」

專欄作家|王竹語

點此了解王竹語>>

—

分享

文字

100%

120%

140%