【王竹語專欄】好不容易要退休了...聽說,退休容易得失智?

【王竹語專欄】好不容易要退休了...聽說,退休容易得失智?

退休前,最好從25歲開始,最晚必須從中年,建立自己的健康銀行,並努力、持續儲存。存得越多,越老越安全。 除了運動習慣要養成,飲食習慣要改變,作息時段要調整,負面思考要轉換。 不能征服死亡,但可掌控生命,退休不失智,越老越精彩,肯定的!

王竹語

2017/07/25

瀏覽數 18,478

《倦遊錄》裡的故事。

歐陽修(1007-1072)在蔡州時屢次申請退休,他的門生覺得很可惜,對他說:「老師德高望重,素來為朝廷所以倚重。況且還不到退休年齡,為何一定要退休呢?」

歐陽修回答說:「我一生的名節,都已經被後輩描寫得差不多了,很詳盡了。只有早早退休,以保全晚節,難不成還要等著被驅逐嗎?」

無論是自願退休或是年限退休,在工作上我們被要求符合他人期待,自己也戰戰兢兢,小心翼翼;所很多人在退休後放棄了部分生活,這種轉變太快,除非退休前已有準備或妥善規劃,否則最好不要一下子就跳到另一種完全不同生活。

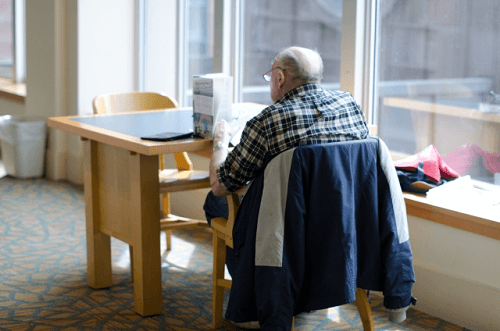

(圖片來源:pixta)

若沒有心裡準備,較大衝擊有三方面:

1. 經濟來源縮減

雖然有退休金,但終究無法和退休前每月收入相比。又會擔心如果重大意外,退休金是否足以支付醫療費用。

2. 壯志未酬

退休前,公司若說,讓你駐派海外,並升當地主管。但能因為小孩還小而婉拒。現在小孩獨立自主,自己體能尚可,智慧與經驗又到了最成熟階段,卻要退休,肯定會在心理上造成衝擊。

3. 失落感首當其衝

有些人不喜歡自己的生活,他們把工作當作自己的生活,工作帶來尊嚴,現在退休,失去精神支柱。以前需要工作來證明自己、肯定自己。現在退休,失落感排山倒海而來。

退休後該做什麼?《樓功媿集》卷七十九載:前輩有一位做縣令的,退職後持念珠誦佛經,他叔父問他:「你難道想做佛嗎?」回答說「是!」叔父又問說:「你既然做了縣令,怎麼還想做佛呢?」回答說:「我有很多罪過啊!」其叔父非常吃驚。

退休後還是可以繼續做退休前做的事,比如轉無給職顧問;或是一直想做卻礙於公司政策經費而沒有趣做的事。

切莫什麼都不做,斷了他人資源需求與運用。

(圖片來源:pixta)

1. 保持社交聯絡

不要跟以前同事斷了線,甚至自己開發新的生活圈。

可以是公園裡三五位下棋的伙伴,或是聊得來的,認同自己想法的,不認同也喜歡開玩笑唱反調的,反正就是可以嘻嘻哈哈打打鬧鬧的伙伴。

2. 保持學習,尋求目標

如果你是電腦工程師,學新的軟體;如果你是廚師,開發新的菜色。

對未來充滿希望,找別的目標,這目標不必多崇高偉大,可以是某一個短期的、容易達到的目標,全力以赴,又可以轉移注意力,不胡思亂想。

3. 保持自我功用,保持希望

不要因為從工作退下來,就覺得自己一無是處。

一門職業認真二十五年,夠資格當顧問了。現在退休,有時間來做年輕時有興趣做卻沒時間做的事,這不是一般上班族想做就可以做的事。

4. 做一些不習慣的事

以前不習慣運動,那好,現在退休了,開始強迫自己運動。

並非所有新的嘗試都會得到報償,或是帶給你快樂。但是,那是轉移注意力最好的方法,你不會胡思亂想,身體一點小小不適就很緊張,認為自己是不是生病了,或不知道明天起床後要做什麼。

以前上班規規矩矩,朝九晚五,作息固定。太規律的生活有一個壞處:使人遲鈍。遲鈍,永遠都是不知不覺的,過了一段時間才後知後覺,驚覺自己怎麼變笨了。

(圖片來源:pixta)

我個人不相信退休後較容易失智,我想起下面的例子:

• 2004年,86歲的曼德拉(Nelson Rolihlahla Mandela, 1918-2013)成功讓南非主辦2010年世界盃足球賽,他說這是給種族隔離制度結束十周年「最好的禮物」。

• 1547年,教廷任命米開朗基羅(Michelangelo, 1475-1564)為梵蒂岡聖彼得大教堂的建築師,他時年72歲,其後不斷創作,至89歲去世為止。

• 1787年,已經退休的班傑明•富蘭克林(Benjamin Franklin, 1706-1790)出席了修改美國憲法的會議,那年他81歲。

• 佛洛伊德(Sigmund Freud, 1856-1939)於73歲出版《文明及其不滿》(Das Unbehagen in der Kultur,1929)

• 雷根(Ronald Wilson Reagan,1911-2004)1981年當總統,時年70歲。

• 馬歇爾(George Catlett Marshall, Jr. 1880-1959)70歲任國防部長,他提出「歐洲復興計劃」,改善了西歐戰後經濟,提高人民生活水準,1953年他得到諾貝爾和平獎。

• 邱吉爾爵士(Sir Winston Leonard Spencer-Churchill,1874-1965)於1951年大選,保守黨擊敗工黨,重新執政,77歲的邱吉爾再度出任首相。

(圖片來源:pixabay)

或許老人會問:我擔心失智,但退休後資源好像沒有上班那樣充沛,又該如何?

有一次,一位非常有禱告經驗的信徒到海邊玩,當他漫步在懸崖,一不小心跌了下去,幸好被一棵樹勾住。於是他向上帝禱告,請上帝來救他。

當他迫切禱告之後,有一條小船經過,到了懸崖下方,船上的人都勸他跳到船上。

但他堅持繼續禱告,等上帝派天使來救,船只好離開。不久,有一架直升機飛過來想救他,可是他仍然堅持禱告,等上帝派天使救他,直昇機也離開了。

過不久這個人終於體力不支,落海而死。當他見到上帝,很不以為然地質問上帝為什麼沒有聽他的禱告?上帝回答說,那條船及直升機是聽到他的禱告後派去救他的......

不是退休後擔心無所事事,很快失智,而是退休前,最好從25歲開始,最晚必須從中年,建立自己的健康銀行,並努力、持續儲存。存得越多,越老越安全。

除了運動習慣要養成,飲食習慣要改變,作息時段要調整,負面思考要轉換。

找幾個好友住一起,共同話題多,較談得來,有共同興趣,他們身上有吸引你的特質,背景類似,經歷相近。態度相同,價值觀相近。可以互補,互相照顧,支援彼此。

有人問法國小說家大仲馬(Alexandre Dumas, pere, 1802-1870):「為何你可以如此從容自若地步入晚年呢?」

他不以為然反問說:「我花了近一生的時光活到今天,當然足以泰然自若。」

不能征服死亡,但可掌控生命,退休不失智,越老越精彩,肯定的!

(圖片來源:pixta)

推薦閱讀:

1. 「第三人生」的美好想像 當一隻「侯鳥」long stay

2. 「祝你呷百年」!老了不會只躺在床上,六個人瑞故事 教你過精采人生

3. 退休後再工作,能深切體會到「對社會有所貢獻」的感覺

專欄作家|王竹語

點此了解王竹語>>

—

分享

文字

100%

120%

140%